cg101/Kunst 1992

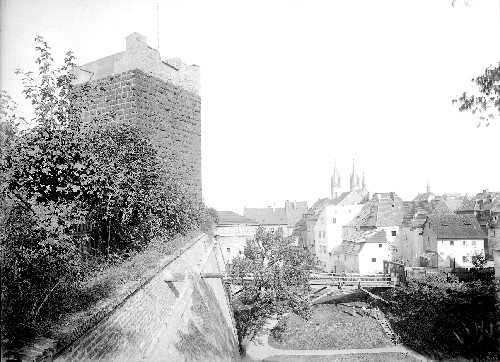

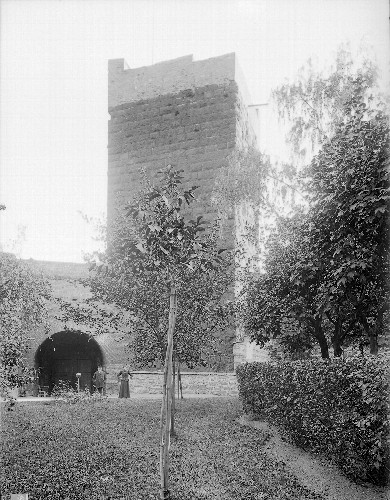

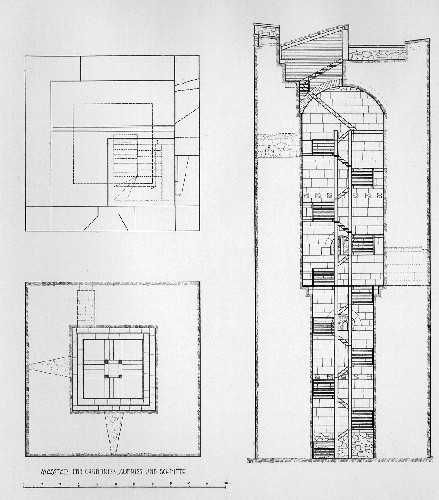

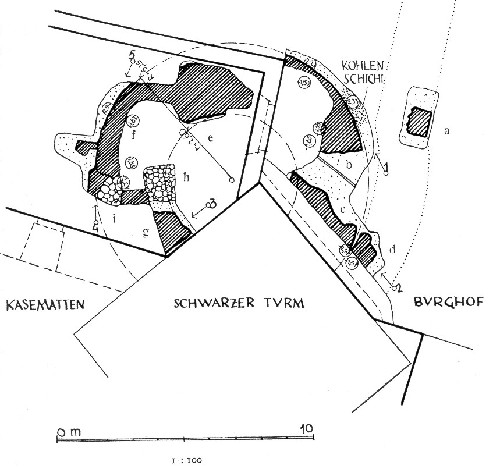

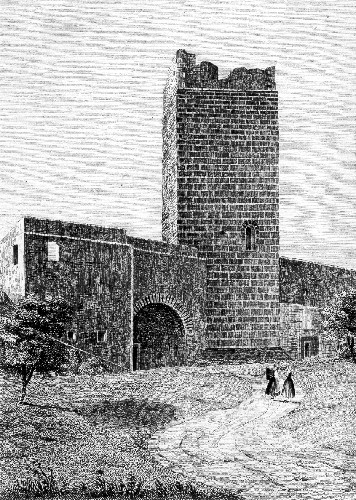

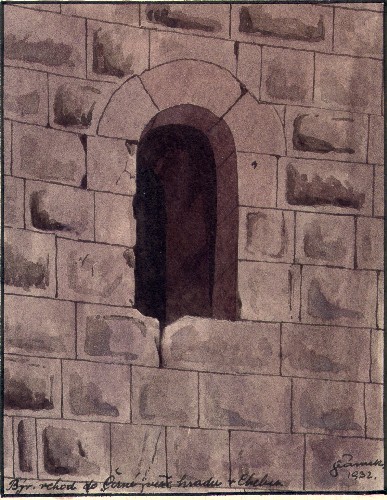

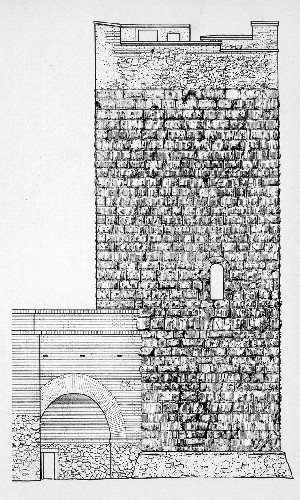

Turm Der „Schwarze Turm“ im Süden der Burganlage wirkt durch seine wuchtig-massive Bauweise von allen Bauten am altertümlichsten. Auf annähernd quadratischen Grundriß von 9,2 m x 8,9 m geht er ungebrochen und un-gegliedert 18,5 m hoch auf. Seine Mauern sind aus dem schwarzen, harten Basaltgestein des nahen Kammerbühl in außen wie innen äußerst sorgfältig behauenen riesigen Buckelquadern aufgerichtet. Die einzelnen Bossen wur-den trotz ihrer unterschiedlichen Größe so zusammenge-fügt, daß sich in der Horizontalen klare Schichten mit gleichmäßig umlaufenden Steinfugen ergeben. Trotz die-ser kunstvollen Regelmäßigkeit wirken die Mauern je-doch durch die unterschiedlich starke Bossierung der ein-zelnen Quader und die variierende Höhe der Steinschich-ten urwüchsig roh und felsenhaft; ein Charakteristikum, das, wie wir sahen, bei staufischen Bergfrieden von Sizi-lien bis Böhmen häufig anzutreffen ist, ja als Zeichen von Trutzhaftigkeit im Sinne des staufischen Ritterethos geradezu als ein Markenzeichen der Stauferpfalzen gel-ten kann, wo es aber allgemein der spezifischen Wehrar-chitektur vorbehalten blieb. Im Erdgeschoß sind die Mauern fast 3 m dick, diese Stärke reduziert sich aber in den beiden Stockwerken durch zweistufige Mauerrücksprünge im Inneren, so daß sich der Innenraum nach oben zu erweitert und sich zudem Auflager für die stockwerkteilenden Balkendecken ergaben. Wie alle staufischen Bergfriede war auch dieser, im Gegensatz zu anderen etwa in England und Frankreich, ein reiner Wehrturm, der nicht den Bedürfnissen des täglichen Lebens angepaßt war, sondern aus-schließlich der letzten Zuflucht und Verteidigung diente. Deshalb sind im Inneren des Schwarzen Turmes weder Gewölbeansätze noch Kaminläufe aus der Erbau-ungszeit zu finden, dringt Licht nur durch zwei schmale Schießscharten ein. Der Eingang befand sich an der Nord-seite 7 m über dem Boden und scheint nur über einzieh-bare Leitern erreichbar gewesen zu sein, da sich keinerlei Spuren eines Außenpodestes finden. Das Erdgeschoß soll als Vorratsraum und später, seit 1699, als Gefängnis gedient haben und war nur von oben über Innenleitern zugänglich. Die heutige Eingangstür ins Erdgeschoß ist erst später, vermutlich im 18. Jahrhundert, eingebrochen worden. Über und unter der Eingangsebene befindet sich heute jeweils eine kleine Kammer mit Balkendecke, die durch steile Holztreppen verbunden sind. Die zwei in unterschiedlicher Höhe angebrachten Schießscharten im ersten Obergeschoß lassen darauf schließen, daß dieses ursprünglich durch eine Zwischendecke in zwei übereinanderliegende Räume geteilt war. Das zweite Obergeschoß, dessen alte Mauern sich heute über dem besagten Mauerrücksprung nur noch 1,2 m hoch erheben, muß ursprünglich wesentlich höher gewesen sein und dürfte, ähnlich wie andere staufische Bergfriede, mit einer zinnenbekrönten Plattform abgeschlossen gewesen sein. Die jetzigen Aufstockungen aus Bruchstein und Ziegel gehören, wie wir sahen, späteren Jahrhunderten an. Der Turm steht quer zum Verlauf der Wehrmauer, aus der er, vor dem Bau der Kasematten, mit einer Kante keilförmig hervorstieß. Diese Stellung verringerte die Ansatzstelle für feindliche Sturmleitern und verbesserte die eigene Schießposition. Sie ist daher aus wehrtechnischen Gründen im romanischen Burgenbau häufig anzutref-fen. An der Ostseite des Turmes befand sich vermutlich bereits von Anfang an das Burgtor, das im 18. Jahrhundert durch das heutige Barocktor überbaut wurde, so daß es nur mehr schwer nachweisbar ist. Wie O. Schürer zeigt, finden sich im bayerischen Nordgau viele Burgen, in denen der Bergfried mit dem Burgtor verbunden ist, um so Wehrfunktion und Repräsentation in einem wahrzunehmen. All diese Beispiele sind aber später als die Egerer Kaiserpfalz, so daß es sich hier um eine typusbildende Eigenschöpfung handelt. Die weiteren baulichen Veränderungen des Turmes stellen sich zusammengefaßt folgendermaßen dar: 1472 brannte der Turm im oberen Bereich ab und erhielt darauf über einem aufgestockten Bruchsteingeschoß einen Spitz-helm mit vier kleinen Ecktürmchen, der auf der Stadtansicht des CASPAR HOFREUTHER deutlich zu erkennen ist. Er ging 1742 bei der Belagerung durch die Franzosen verloren, nachdem Kaiser Leopold noch 1702 die Herstellung des ‚Pulverturms‘ angeordnet hatte. Auf einem Ingenieurplan aus dem Jahr 1748 ist der beschädigte Turm mit halbverfallenem Obergeschoß zu sehen. Erst 1774 wurde es wieder aufgemauert, eingewölbt und durch eine Plattform mit zinnenartiger Ziegelmauer abgeschlossen, die, des neuen Gewölbes wegen, nur über eine Außentreppe zugänglich war. Bereits bei der Neubefestigung des späten 17. Jahrhunderts war der Turm zu zwei Dritteln in eine breite Kasematte eingebaut worden. 1839 wurden eine neue Innenstiege eingebaut und das Gewölbe im Obergeschoß erneuert.

(Kunst 1992)

OFFIZIELLE WEBSITE DER STADT CHEB

OFFIZIELLE WEBSITE DER STADT CHEB

TOURISTISCHES INFOZENTRUM

TOURISTISCHES INFOZENTRUM

HISTORISCHE EGER STIFTUNG

HISTORISCHE EGER STIFTUNG

KULTURZENTRUM SVOBODA

KULTURZENTRUM SVOBODA

WESTTSCHECHISCHES THEATER CHEB

WESTTSCHECHISCHES THEATER CHEB

STADTBIBLIOTHEK IN CHEBU

STADTBIBLIOTHEK IN CHEBU