Boháč 1999

Der Jesuitenkonvent

Durch eine kaiserliche Anordnung vom 23. August 1627 wurde der Egerer Stadtrat von Kaiser Ferdinand aufgefordet, die angekaufte Deutschherrenkommende zurückzugeben, mit deren Besitztum das Partonatsrecht über die St. Niklaskirche und die Mehrheit der Egerländer Kirchen verbunden war. Der Malteserorden, der die Kommende dem Stadtrat im Jahre 1608 verkauft hatte und dem sie jetzt zurückgegeben werden musste, überliess seine Rechte den Jesuiten. Sie gründeten in Eger ein Kollegium. In der protestantischen Stadt Eger wurde seit 1628 in der von den Jesuiten verwalteten Kirche wieder katholischer Gottesdienst gelesen. Ein Jahr später wurden die protestantischen Messen in der ganzen Stadt verboten und die Jesuiten übernahmen auch die Egerer Schulen. Dieser eifrige Gegenreformationsorden liess sich in Eger für die nächsten 150 Jahre und bis zu seiner Auflösung durch Josef II. nieder. Bis zum Jahre 1773 hatte es der Orden geschafft, das ganze protestantische Egerland zum „wahren Glauben“ zu bekehren.

Die Jesuiten wollten natürlich in Eger ein repräsentatives Konventgebäude erbauen. Nach dem Dreißigjährigen Krieg kauften sie vor allem die sog. Tannerhäuser auf dem Marktplatz. Der Bau sollte ein ganzes Drittel des unteren Marktplatzes vom Gablerhaus bis zu dem heutigen Dekanat auf dem Kirchenplatz einnehmen. Zum Abbruch dieser Gebäude und zum Bau des Konvents kam es, zum Glück, vor allem aus Finanzgründen nicht. Die Jesuiten hatten ihren Sitz in verschiedenen Häusern in der Nähe der Pfarrkirche. Nach 1642, nach der Vertreibung des protestantischen Bürgermeisters Pachelbel, besaßen sie sogar das später bekannte Stadthaus, bis sie ihr Klostergebäude bezogen.

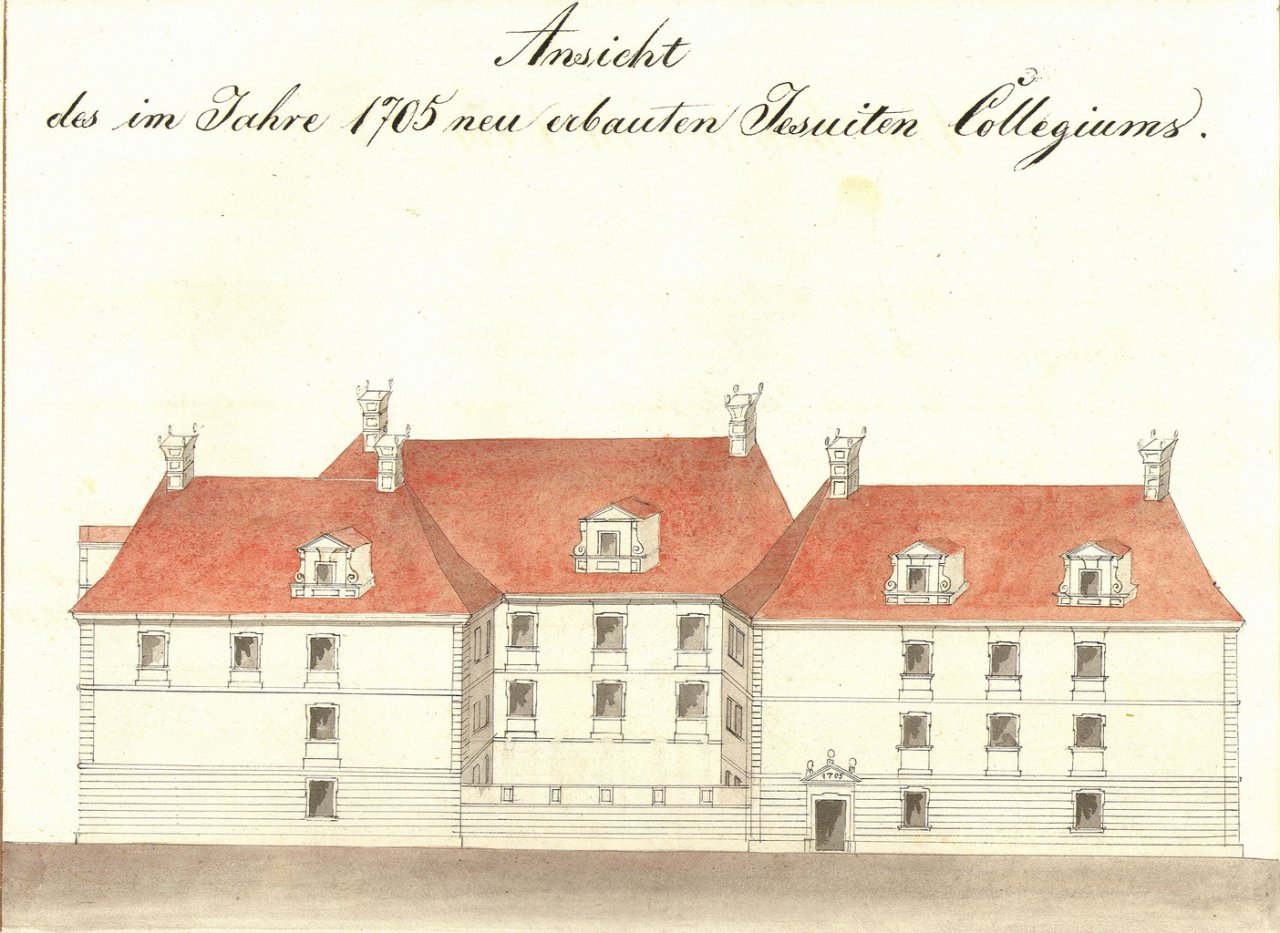

Im Jahre 1693 erwarb die Stadt endgültig die Deutschherrenkommende und nach dem Abkommen mit den Jesuiten überliess sie ihnen durch Tausch für die Tannerhäuser das Gebäude des sog. Kreuzhofs, das unterhalb der St. Niklaskirche stand, für den Umbau in ein neues Ordenskollegium. Das neue Konventgebäude der Jesuiten wurde zwischen 1695 und 1705 erbaut und nahm etwa eine Hälfte des Westteils des heutigen Kasernenplatzes ein. Das ausdruckslose zweigeschossige Gebäude mit Seitenflügeln orientierte sich mit der Front zur St. Niklaskirche. Der zentrale Eingangsraum war mit fünf großen Steinplastiken geschmückt, die nach der Säkularisierung des Klosters von der Stadt gekauft und auf der Friedhofsmauer bei der St. Niklaskirche aufgestellt wurden. Vier von ihnen wurden im Jahre 1819 an die Pilaster der neuen Brücke über die Eger gestellt.

Im Ostteil des Klosters befand sich ein großer, von einer Mauer getrennter Garten, bei dem 1697 eine breite, damals noch einfache Barocktreppe erbaut wurde, die das Kloster mit der ebenfalls von den Jesuiten verwalteten Kirche und das Gymnasium verband. Die Treppe wurde um 1700 mit zwei Plastiken von Wilhelm Felsner geschmückt. Neben der Figur des hl. Nepomuk war es eine Statue des hl. Josef, der seit 1654 als Stadtpatron verehrt wurde. Im Jahre 1839, als unterhalb der Kirche ein neuer Platz entstand, wurde die ursprüngliche Treppe in die heutige Gestalt einer zweiarmigen Ellipse umgebaut, in die Mitte kam noch eine Steinplastik Mariens. Dabei handelte es sich wahrscheinlich um die fünfte Statue von denen, die ehemals die Front des Jesuitenklosters schmückten.

Der figürliche Schmuck der Treppe und das Marienrelief an der Fassade des Gablerhauses auf dem Marktplatz sind die einzigen erhaltenen jesuitischen Denkmäler in Eger. Im Jahre 1834 entschloss sich der Egerer Magistrat an Stelle des ehemaligen Jesuitenkollegiums eine Kaserne zu bauen, weil die Unterbringung der Soldaten in den einzelnen Häusern zu kostspielig für die Stadtkasse und die Bürger war. Im Jahre 1835 wurde die Kommende abgetragen, und in den nächsten vier Jahren wurde nach Plänen von J. Fischer ein viergeschossiges Ärargebäude erbaut, das, in den Abhang eingegliedert, mit seiner Höhe den Anblick der St. Niklaskirche vom neuentstandenen Kasernenplatz aus fast überschattete. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde dieser Bau als Notunterkunft für Obdachlose benutzt. Das durch die Bombardierung im Jahre 1945 schwer beschädigte Gebäude wurde nach dem Zweiten Weltkrieg abgetragen.

(Boháč 1999,200-204)

OFFIZIELLE WEBSITE DER STADT CHEB

OFFIZIELLE WEBSITE DER STADT CHEB

TOURISTISCHES INFOZENTRUM

TOURISTISCHES INFOZENTRUM

HISTORISCHE EGER STIFTUNG

HISTORISCHE EGER STIFTUNG

KULTURZENTRUM SVOBODA

KULTURZENTRUM SVOBODA

WESTTSCHECHISCHES THEATER CHEB

WESTTSCHECHISCHES THEATER CHEB

STADTBIBLIOTHEK IN CHEBU

STADTBIBLIOTHEK IN CHEBU