N203/8-3Prökl 1877

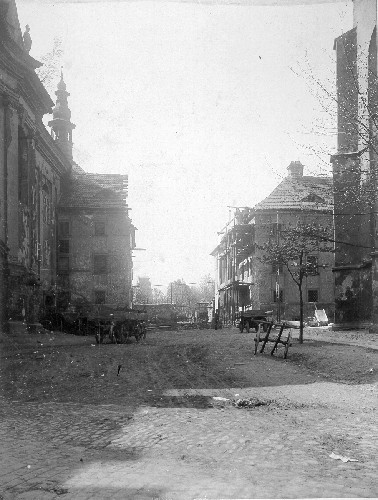

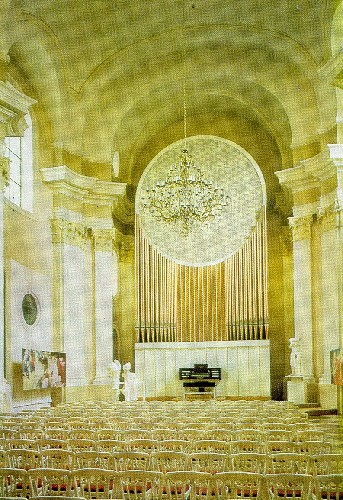

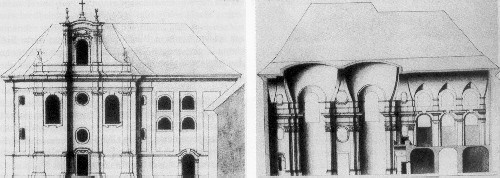

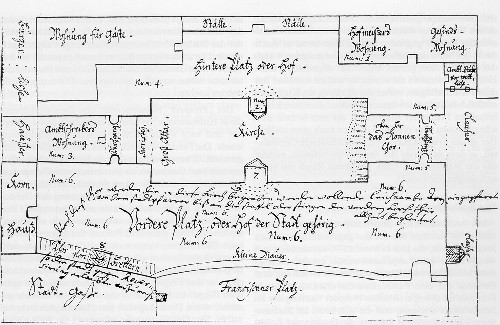

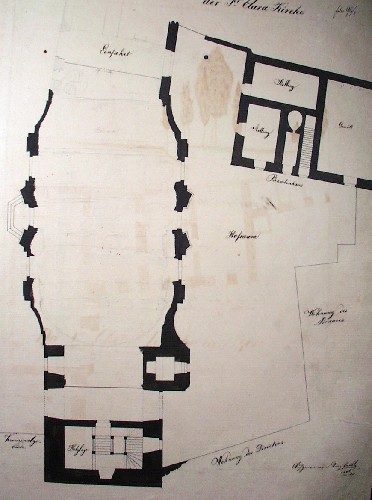

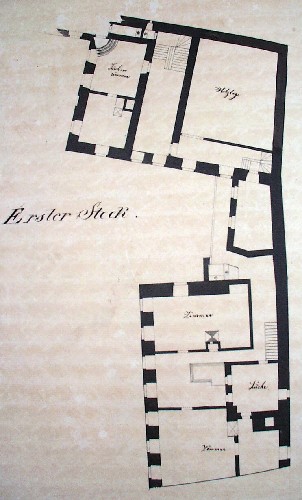

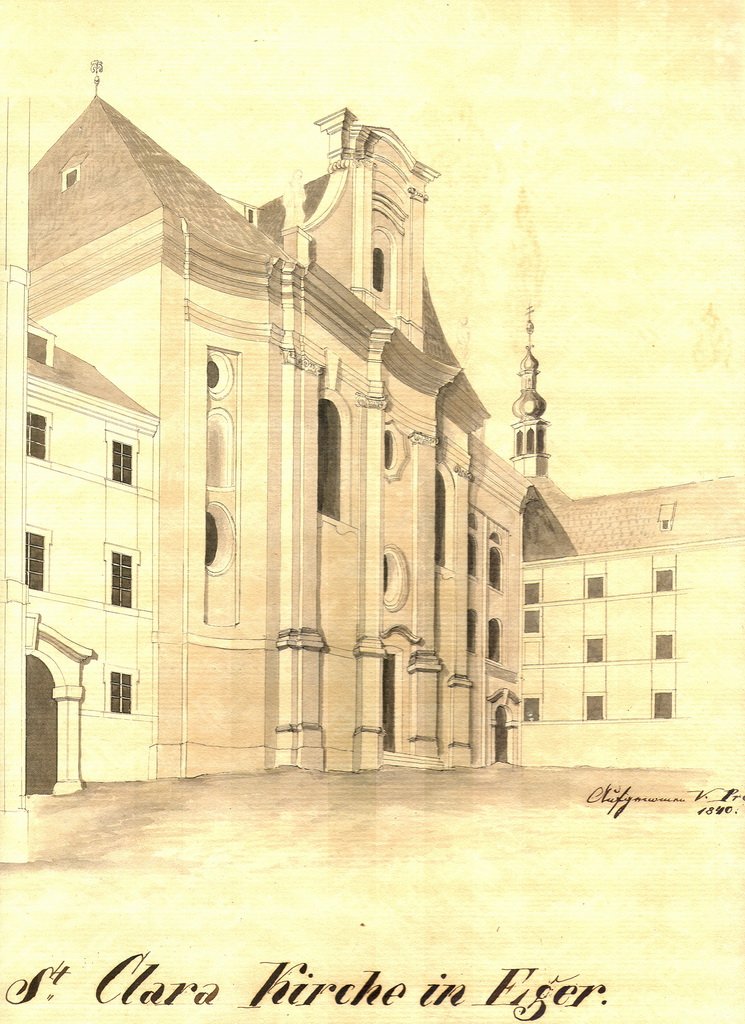

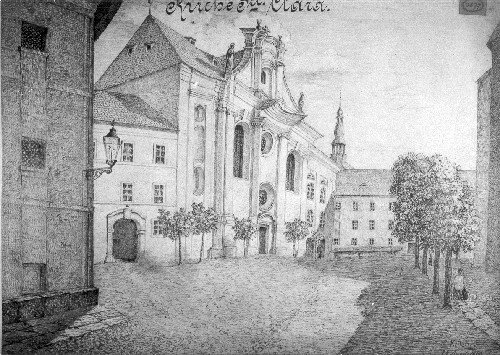

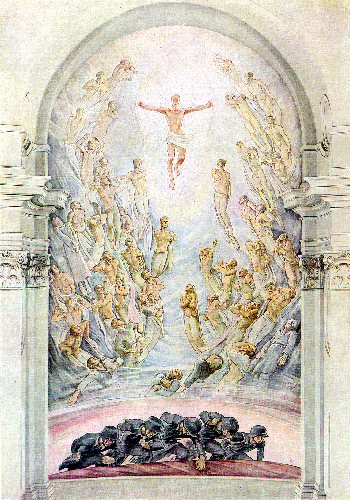

Der Clarisserorden, der weibliche Zweig der Franziskaner-Minoriten, von der edlen Clara aus Assisi gestiftet und als Minoritenorden 1215 vom Papst Innocenz II. bestätigt, in Prag 1233 eingeführt von König Wenzl´s Schwester Agnes (die selbst Clarissin wurde), fing in Eger im Jahre 1268, also während der ersten böhmischen Okkupation unter König Ottokar in der Zeit des Kaiser-Interregnums und 8 Jahre nach Ansiedlung der Franziskanermönche in Eger mit vier Regel- oder Tertianerordensschwestern Hausel, Posel, Getraud und Agnes an, jedoch ohne Clausur und Habit, den sie erst auf Vermittlung des Cardinals Mathäus von St. Maria annahmen; ihre Zahl vermehrten später noch zwei ausländische Nonnen aus der sächsischen Provinz, Adelheid und Gobhaus (Gobhart) als Äbtissin und Jutta von Gurlitz (Görlitz, Burgliz). – Stifter und Erbauer des Klosters waren zwei Egerer adelige Bürger, Honigar, Herr auf Seeberg, und Hecht, Herr auf Pograth. König Ottokar II. (1268-78) schenkte diesem Kloster das Dorf Treunitz sammt Zinsen und Mannschaften. Im Jahre 1270 traten auch Jungfrauen aus Egerer bekannten reichen Edelgeschlechtern ein. Barbara Hecht, Anna Colowrat, Cordula Junckher, Anna Bayer und Veronika Püchlberger; das Kloster erwarb mithin durch Aufnahme so vieler vermöglicher Fräuleins ein ansehnliches Vermögen. Nach der Feuerbrunst (16. Mai 1270), wodurch das meistenstheils von Holz erbaute Kloster in Rauch aufging, und 4 Nonnen verbrannten, bauten dieselben, Honigar und Hecht, das Kloster nochmals im Jahre 1288. Papst Bonifaz VIII. befreite das Stift von allen Abgaben ). Derselbe Papst nimmt das St.Clara Kloster in seinen besondern Schutz ), und spendet Engelhard von Wiltstein, genannt Nothaft, dem Stifte die Lehen in Hartessenreut, Trisenhof, Pilmersreut und Oberndorf ). Das Klostergebäude dieser Franziskaner-Minorissen St. Clara war an die Klosterkirche der Franziskaner-Minoritenmönche angebaut, so daß die Nonnen durch eine vergitterte Öffnung, welche mit einem großen Bilde verhängt war, predigen und die Meßandacht hören, aber nicht in den für die Mönche bestimmten Kirchenraum blicken konnten. Andere Gutthäter fanden sich: die Frankengrüner mit etlichen Schock Meißnern zu Meßwein, Konrad von Buchau schenkte dem Stifte den Zins ringsum der Stadt Hof im Jahre 1406, König Johann ertheilte demselben 1335 ein Privilegium, daß es zu keinem Steuerbeitrag gezwungen werden dürfe. Kaiser Carl IV. bewilligte dem Nonnenstifte, im Reichsforste Holz nach Nothdurft fällen zu dürfen, bestätigte ferner im Jahre 1373 alle Handfesten und Briefe von „Kaisern, Königen und andern christlichen Leuten über die Dörfer: Treunitz, Ullrichsgrün und andern Güter.“ König Wenzl IV. erlaubte im Jahre 1408 dem Stifte, das Gut Oberschossenreut in Böhmen kaufen zu können und konfirmirte die Privilegien Kaiser Carl´s IV. Das Stift kaufte auch wirklich im Jahre 1409 das Gut Schossenreut von Andreas Steinbach um 130 Schock böhmische Groschen. Kaiser Sigismund bestätigte 1433 die Privilegien des Klosters. In demselben Jahre trat eine zweite Cordula Junckher in´s Kloster (+ 1490). Noch mehr Güter bekam es durch fortgesetzte Aufnahme reicher Töchter in das Kloster, so daß es bereits 1464 im Egerlande allein 98 Höfe besaß. ) Nach jedem dritten Jahre konnten die Klosterjungfrauen eine neue Äbtissin wählen, größentheils aber bestätigten sie die vorige. Jede Nonne, welche in das Kloster trat und sich inkorporieren ließ, mußte dem Senate angezeigt und dort in das Aufnahmsbuch eingeschrieben werden. Der Kunstfertigkeit dieser Klosterjungfrauen verdankt Eger höchst wahrscheinlich das um 1300 verfertigte kunstvolle Altar-Antipendium, was aus der Schloßkapelle später in die St. Jodokus-Kirche und von da in´s Stadtmuseum Eger kam und dort als Merkwürdigkeit aufbewahrt wird. Auf die zur Zeit Kaiser Friedrich´s III. und König Podiebrad´s an den Papst Pius II. (Aeneas Sylvius) nach Rom im Jahre 1463 gestellte Bitte des Senats und der Ritterschaft im Egerkreise, in dem Nonnenkloster die strengen Ordensregeln einzuführen, weil manche Stiftsjungfrauen ein ärgerliches und anstößiges Leben zu führen anfingen, fertigte Papst Pius II. eine Bulle aus, deren Anfang lautet: „Pius Episcopus – dilectis filiis in Waldsassen, et S.Aegidii in Nürnberg Bambergensis, et Ratisbonensis dioecesium Abbatibus, ac Decano Ecclesiae Wratislaviensis Salutem apostolicam. A Supremo Patre familias meritis licet in sufficientibus in Domo Domini dispensatores effecti etc.“ Erst Paulus II. brachte im Jahre 1465 diese Reformation zu Stande. Dieselbe vollzogen von Seite des Papstes der 29. Abt zu Waldsassen, Nikolaus Peisser, ein Egerer, und Goldinus, Canonikus von Regensburg; von Seite des Königs Georg von Podiebrad Graf Mathäus Schlick, Pfleger in Eger, und der Egerer Stadtrath. Auf Anrathen des päpstlichen Legaten Rudolphis, Bischofs von Lavant, und des Cardinals Bessarion befahl derselbe Paulus II., einige Clarissinen von Nürnberg hieher zu schicken und den strengern Orden hier zu pflanzen; es kamen 5 Nonnen nach Eger, die nach 5 Jahren wieder zurückkehrten, nachdem sich 13 Nonnen, darunter Cordula Junckher, zur strengen Regel reformirt und sie 17 Novizinnen aufgenommen hatten. Im Ganzen beherbergte das Kloster im Jahre 1470 36 Nonnen, weil von den bei dieser strengen Reformation ausgewanderten Nonnen vier wieder in das Kloster eintraten. Da zugleich auch bei den Franziskanern eine Reformation eintrat, so erhielt das Nonnekloster viele Renten, welche die zur Armuth verpflicheten Conventualen besaßen, nach Vorschrift ihrer Ordenssatzung aber ferner nicht mehr benützen durften. Die seit 1499 vorstehende Äbtissin Katharina von Seeberg weigerte sich, im Jahre 1525 zur Stadtlosung beizutragen, Pferde und Söldner zu halten und Scharwerkfuhren zu stellen, weil ihr Kloster von Königen bestätiget und unter dem Schutze derselben stehe; und in gleicher Weigerung beharrte ihre Nachfolgerin seit 1533, Ursula Gräfin Schlick. Der darüber erwachsene, bis zu Gewaltthätigkeiten gediehene, langwierige Streit erhielt erst 1534 durch den k. Comissär Albin Schlick, Grafen von Passaun, sein Ende durch den Vergleich, daß, so oft die Stadt Eger 1000 fl. Steueranlage bezahlte, das Stift 30 fl. beitragen, ein Pferd mit einem Knechte, nach Umständen auch zwei derselben halten und dem Senate den Jahreszins pr. 20 Groschen für den zur Vergrößerung des städtischen Leichenhofes überlassenen Grund nachlassen mußte; dagegen hat sich aber der Senat verpflichtet, das Röhrwasser auf Kosten der Stadt in das Kloster zu leiten und zu unterhalten. Im Jahre 1534 leistete das Nonnenkloster auch Widerstand gegen Annahme des in dem General-Ordenskapitel zu Nisa wegen Reformirung der Clarissen bestellten Beichvaters, Patres Caspar Sager aus der sächsischen Provinz, und wollten sich, weil ihr Kloster nicht zu dieser, sondern zur böhmischen Provinz gehöre, gegen die Bulle Paul´s III. (8. November 1534) einen fremden dazu wählen. Als nach vielfachen Beschwerden 1537 am 15. August zu Rom der Cardinal Franziskus, Gubernator und Protektor aller Franziskanerklöster des heil. Kreuzes-observantenordens auf Befehl Paul´s III. drohte, die Äbtissin, Priorin und andere Klosterfrauen ihrer Ämter zu entsetzen und den ganzen Convent mit dem Bann zu belegen, wenn sie sich ferner weigern würden, dem verordneten Minister Caspar Sager, Pater desselben Observantenordens, zu gehorchen, wendeten sich jene an die k. Majestät, welche sie an den päpstlichen Nuntius, König Ferdinand I. und an Johann Maroni verwies, der dem Bischofe von Regensburg (9. März 1538) auftrug, ihnen provisorisch bis zur päpstlichen Entscheidung einen Weltpriester oder andern Ordensmann zum Beichvater zu bestimmen. Daß sie sich auch späterhin nicht dem Geheiße des Protektors gefügt, sonder der Vergünstigung des Nuntius nach gelebt haben, beweiset der Umstand, daß noch im Jahre 1558 ihr Caplan und Gewissenrath ein Weltpriester war. Im Jahre 1540 verkaufte das Stift den Zehent rings um Eger an die Bürger um 464 fl. und an die Stadtgemeinde das Dorf Romersreut sammt dem Walde. Luther´s Lehre schlich sich späterhin auch in dieses Kloster ein, wohl nicht im ganzen Umfange, doch so weit, daß mehrere Nonnen die Clausur unerträglich funden. Inzwischen hat die Äbtissin Margaretha von Aue 1558 eine Urkunde aufgestellt, nach welcher sie alle Unterthanen des Stiftes vom Heimfallsrechte (wenn einer ohne Leibeserben stirbt) befreite. In den Jahren 1557 und 58 sind fünf Nonnen entwichen, denen 1559 am 3. Februar auch selbst die Äbtissin Margaretha von Aue nachfolgte, da sie vergebens beim Observanten-Provinzial um die Erlaubniß angesucht hatte, aus dem Kloster austreten zu dürfen. Sie hatte früher viele Fahrnisse durch ihren Hof- oder Kornmeister vorausgeschickt, ein Jahr zuvor den Nonnenhof und 41 Zinsbauern der Stadt Eger um 2000 fl. gegen Wiedereinlösung versetzt und die Vorräthe verkauft. Die Veräußerung und den überdieß sehr niedrigen Versatzpreis dieser geistlichen, vielmehr Stiftsgüter, konnte oder wollte die k. Majestät nicht billigen, weil die Verpfändung dieser Güter und Realitäten ohne kaiserlichem und päpstlichem Vorwissen sich vollzog. Auf höchsten Befehl wurde demnach im Jahre 1558 den 4. April gegen Erlegung des Pfandschillings von 1600 Reichsthalern bei der k. böhmischen Kammer dem Burggrafen von Eger, Joachim von Schwamberg auf Königswart, das große Vorwerk, der Nonnenhof, gegen weitern Erlag von 2160 Reichsthalern dem Christoph von Zedtwitz von Liebenstein 22 Zinsbauern auf 4 Jahre übergeben. Alle diese Unterthanen haben jährlich 297 1/2 Kahr, halb Korn, halb Hafer, 93 Hühner, 58 Käse, 20 Schock Eier, 2 fl. 19 kr. im Gelde und 12 Flachsbindel gezinset. Nach Verkauf dieser 4 Jahre (1564) verpfändete die 1559 neu ernannte Äbtissin Anna Veyl gegen Wiedererstattung dieser Pfandschillinge mit Bewilligung Kaiser Ferdinand´s I. den Nonnenhof sammt 41 Zinsbauern an dieselben Pfandnehmer um 100 fl. Zins, 3 1/2 Kahr, halb Korn, halb Hafer. Die Äbtissin, sowohl den Mitschwestern als der Stadt widerwärtig und unruhig, hat die Regierung nach sechsjähriger Klosterverwaltung abgesetzt und verließ am 27. Dezember 1565 heimlich das Kloster. An ihre Stelle trat als Äbtissin Apolina von Junckher (+1579). Während dieser letzten Verpfändung erließ der Magistrat dem Stifte 1566 jährlich 10 fl. von dem Rentbeitrag und überhob es der Pflicht, Pferde, Söldner zu halten und Scharwerkfuhren zu stellen, und dieß so lange, bis das Stift sich erholt hat, den Zins und Nonnenhof wieder einlösen zu können. Der Magistrat bemühte sich um jene Zeit, als Patron des Klosters, dessen Renten zu heben; so hat derselbe im Jahre 1560 den Unterthanen 3559 fl. Getreidegeldreste nachgesehen, die Gerichtsbarkeit über die Nonnenstiftsunterthanen unentgeltlich geführt und während der Versatzzeit den Lohn für den Maierrichter bezahlt. Nachdem 1564 die Stadt Eger größentheils der Lehre Luthers huldigte, alle katholischen Geistlichen die Stadtpfarr- und Filialkirchen verlassen, das Dominikanerkloster sich bis auf einen Priester geleert hatte, ferner nur einige Geistliche in der Kreuzherrnordens-Commenda anwesend, das Franziskanerkloster ganz unbewohnt war, erhielt sich das St. Clarastift durch Aufnahme 30 Egerischer und 19 auswärtigen reicher Novizinnen. Zur Erhaltung dieses Klosters trug Kaiser Rudolf II. viel bei, welcher demselben alle alten Rechte, Privilegien und Freiheiten bestätigte und befahl, daß, wofern die Bürger zu Eger oder wer immer ihre Unterthanen in der Stadt oder auf dem Lande nicht unterstützen und ihren Amtsleuten nicht hilfreich beistehen würde, der Convent ermächtigt sein soll, einen Schutzherrn in der Krone Böhmens aufzunehmen. Im Jahre 1603 hat der sächsische Observanten-Provinzial das Stift das letzte Mal visitirt; es kam im Jahre 1606 zur oberdeutschen Straßburger Observanten-Provinz. Als der Senat die Unvermögenheit vorschützte, die im Jahre 1618 von den 30 Direktoren in Prag ihm auferlegten Beiträge pr. 2000 fl. nicht bezahlen zu können, erfolgte die Weisung, das Nonnenkloster mit seinen Renten zu kaufen oder zu verkaufen; da sich aber der Senat hierwegen beschwerte, befahl Kaiser Mathias, das Stift zu schützen und seine Renten nicht anzugreifen. Dem ungeachtet mußten zwangsweise die Nonnen im Jahre 1619 2000 fl. zu der von den 30 Direktoren verlangten Kriegsauflage pr. 4000 fl. vorstrecken. Bei der Überrumplung Eger´s durch die Sachsen im Jahre 1631 kam das Klosterstift in Gefahr; die sächsischen Soldaten hatten bereits die Eingangsthüre des Klosters erbrochen und würden gewiß in das Innere gedrungen sein, wenn nicht ein Offizier in´s Mittel getreten und die Nonnen durch eine Geldspende sich abgefunden hätten. 1647, nachdem sich die feindlichen Schweden in Besitz von Eger gesetzt und der Stadt eine große Brandschatzung auferlegt hatten, mußte das Stift nach dem Verhältnis des Vermögensstandes 420 fl. concuriren; auch im Jahre 1742 zur französischen Brandschatzung 10.000 fl. und 130 fl. für ihre Glocken bezahlen. Das Kloster kam hiedurch so sehr in Armuth, daß die Jungfrauen ihre Präziosen und das Kirchensilber theils versetzen, theils verkaufen mußten; denn nicht genug, daß das Stift so viel zur Brandschatzung beigetragen hat, nahmen die französischen Truppen die gefüllten Schüttboden in Beschlag, ruinirten die Saaten und brannten den schönen Meierhof vor dem Oberthore nieder. Auch die St. Clara- Unterthanen im Egerbezirke litten so viel, daß das Stift einen mehrjährigen Zins entbehren mußte. Schon im Jahre 1708, nachdem sich das Kloster nach dem beendigten dreißigjährigen Kriege wieder erholt und alle verpfändeten Zinse und Zehenten wieder eingelöset hatte, wurde das alte Kirchengebäude niedergelegt und der Grundstein zur neuen St. Clarakirche vom Waldsaßner Prälaten Albert Hausner gesetzt, 1712 am 17. August vom Regensburger Weihbischof Albert Karl eingeweiht. Die Äbtissin Bernardine Vetterle von Wildenbrunn (1707-1723), welche den Kirchenbau angefangen hatte, vollendete auch den Bau des geräumigen, zwei Stockwerke hohen Klosters, des Beamtenhauses, Hof-, Back- und Bräuhauses, erbaute den gegenwärtigen Nonnenhof und das Fischhaus bei Unterlohma. Der Getreideschüttboden in der Stadt kam erst im Jahre 1745 zu Stande. Die Beschäftigung der Nonnen bestand in regelmäßigem Beten in wie außer dem Chore, dann in Handarbeiten von Gold- und Silber-Draht, mit einbefaßten Reliquien der Heiligenbilder. Die Renten des Stiftes vermehrten sich besonders durch die Erzeugung und Verschleiß des weitberühmten Mithridats und des Schlag-Magenwassers, wie denn auch die dortige Zucker- und Lebkuchenbäckerei vorzüglich war. Kaiser Josef II., weil sich die Nonnen nicht entschließen konnten, dem Staate mit dem Unterrichte weiblicher Jugend zu nützen, hob, um neue Pfarreien, Lokalien, Schul- und Kirchengebäude dotiren zu können, im Jahre 1782 den 7. Februar das Egerer Nonnenstift auf. Den 15. Oktober mußten die 31 Nonnen das Kloster verlassen und erhielten angemessene Pensionen. Ohne Pension traten aus zwei Novizinnen, und die letzte der pensionirten Nonnen, Katharina Josepha Heitzer, starb den 5. April 1837. Bei der Aufhebung des Stiftes besaß dasselbe 21.257 Schritt Waldung, 27 Teiche, 635 Kahr 6 Maßl 2 Napf Sackzins, 711 Kahr 5 Maßl Getreidezehent, einen Meierhof von 74 Kahr Aussaat, 84 Fuder Heu und 37 Fuder Grummeternte, 11 Pfund 22 Loth gearbeitetes Silber, 286 fl. 44 kr. altes Schatzgeld, 91.476 fl. Capitalien, 11.656 fl. Rückstände, 4 Pfund Münzen und 381 fl. baares Geld. ) Dieses Stift bildete nun an ein k.k. Religionsfondgut; aus der entweihten Stiftskirche kam mit Bewilligung Sr. Majestät des Kaiser der hohe Altar und vier Seitenältäre mit zwei gefaßten heiligen Leibern in die Stadtpfarrkirche St. Niklas; die Orgel, Kirchenstühle und zwei Glocken in die Religionsfondskirche nach Klinkart; der Ornat, theils in die Franziskaner-, theils in die Stadtpfarrkirche, und die Monstranze, das Ciborium und die Kelche nach Prag. Der Magistrat erhielt das schriftliche Geheimniß, Mithridat zu bereiten, sammt der dazu gehörigen Werkzeugen und Requisiten. Das Kloster richtete man zum Erziehungshause für 48 Soldatensöhne, die Kirche zu einer k.k. Salzniederlage ein; die Grundstücke und Renten verwaltete ein Verwalter und ein Controlor. Im Jahre 1811 hat der Staat die Kirche, Kloster, Nebengebäude, den Nonnenhof, die Stallungen, Teiche, Zinse und Zehenten um 335.000 fl. Einlösungsscheine an den Lorenz Wolf auf Kopetzen verkauft. Von diesem erkaufte später 1816 der k.k. Kriminalfond einen Theil des Klostergebäudes um 28.000 fl. und ließ ein Kriminalrathhaus mit 31 Gefängnissen, Commisions-, Krankenzimmern und Wohnungen für die Gefangenwärter und dem Kerkenmeister herstellen. Der noch gut erhaltene, blechgedeckte Thurm bildet die Grenze zwischen dem Kriminalrathhaus und den St. Clara-Gutgebäuden. Bei der am 24. Mai 1829 abgehaltenen öffentlichen Lizitation erstand das Stiftsgut St. Clara Kaspar Wilhelm um 150.100 fl. CM., dessen Sohn Johann es noch heute besitzt. Diesem Stift waren unterthänig: Die Dorfschaften Bruck, Deba, Ensenbruck, Fonsau, Färba, Hagengrün, Haid, Oberlindau, Nonnengrün, Ober- und Unterschossenreut, Schönlind, Treunitz, Ulrichsgrün und Voidersreut, theils ganz, theils nur mit der Mehrzahl der Höfe. Diese Ortschaften zählten 306 Häuser und 1832 Seelen. Sanct Clara übte über alle denselben inkorporirten Grundholden die einem Rittergute zustehenden Jurisdiktionsrechte und die Realgerichtsbarkeit. Seit der Aufhebung des Unterthänigkeitsverbandes hat diese Gerichtsbarkeit sammt den Obrigkeitsrechten aufgehört.

(Prökl 1877,608-616)

OFFIZIELLE WEBSITE DER STADT CHEB

OFFIZIELLE WEBSITE DER STADT CHEB

TOURISTISCHES INFOZENTRUM

TOURISTISCHES INFOZENTRUM

HISTORISCHE EGER STIFTUNG

HISTORISCHE EGER STIFTUNG

KULTURZENTRUM SVOBODA

KULTURZENTRUM SVOBODA

WESTTSCHECHISCHES THEATER CHEB

WESTTSCHECHISCHES THEATER CHEB

STADTBIBLIOTHEK IN CHEBU

STADTBIBLIOTHEK IN CHEBU