Boháč 1999

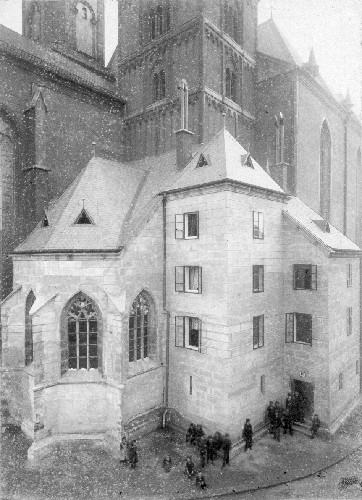

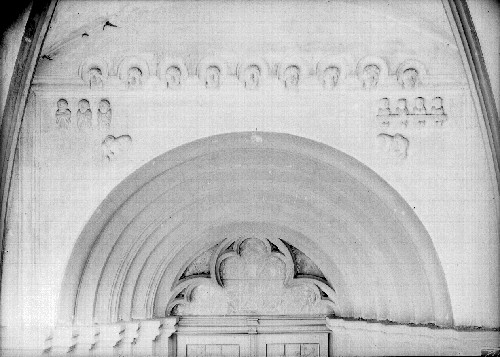

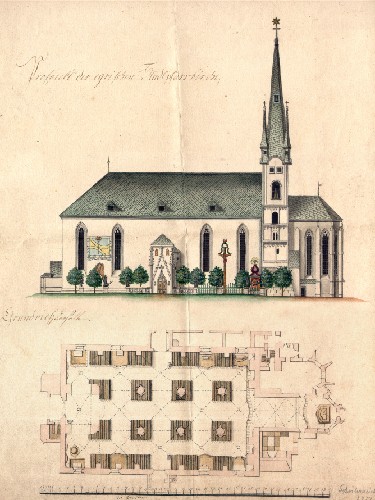

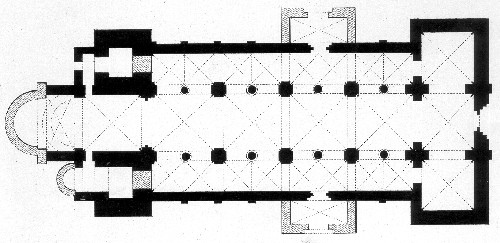

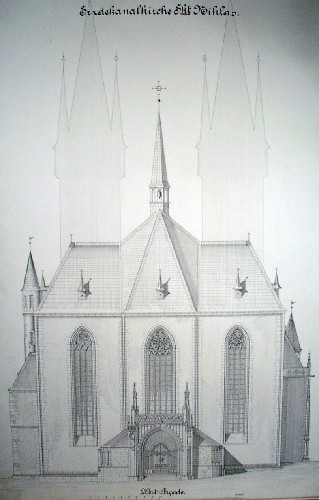

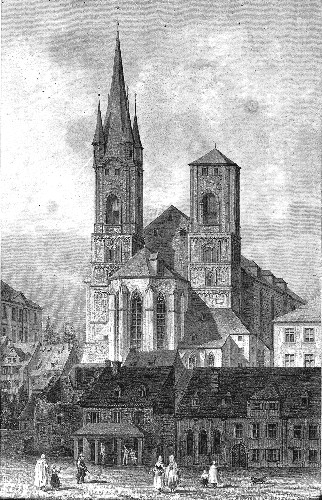

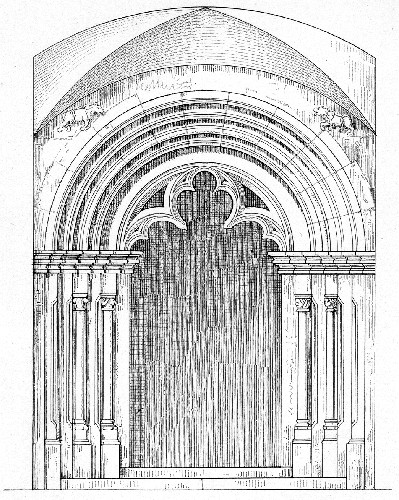

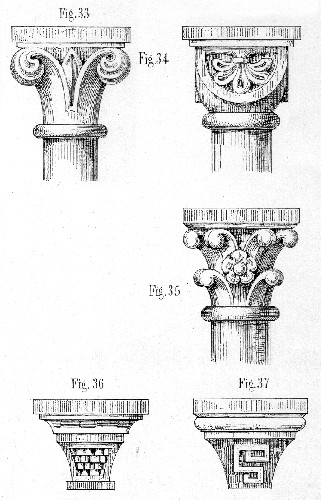

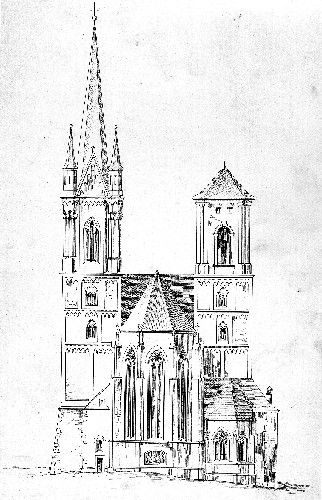

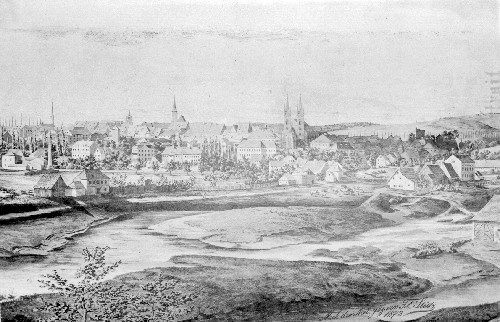

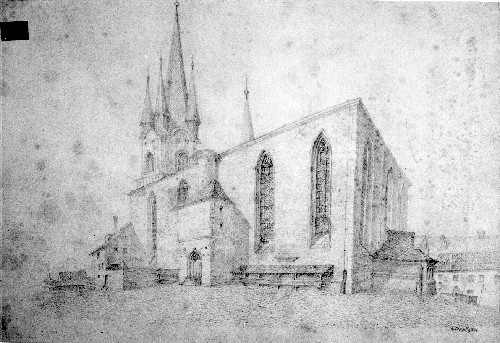

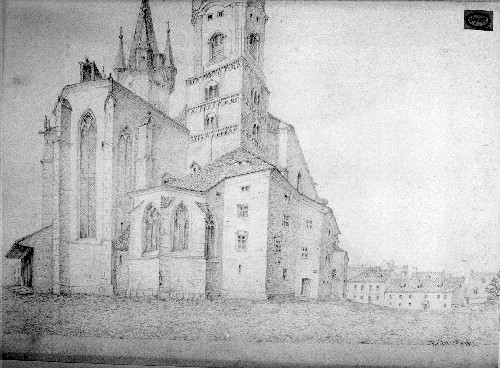

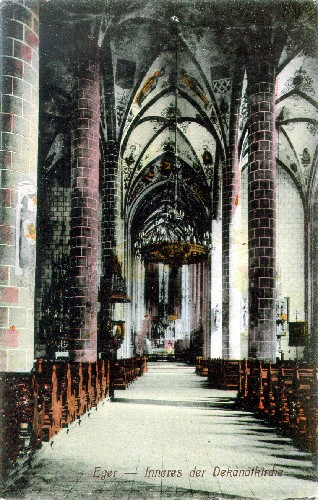

Neben der Burg ist der Egerer Erzdekanatsdom eine weitere Dominante der Stadt aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts. Die Rekonstruktion des ursprünglichen Grundrisses wurde durch die Forschungen während der Renovierungen der Kirche im Laufe des 19. Jahrhunderts ermöglicht. Der erste Kirchenbau war eine dreischiffige romanische Basilika mit vier Feldern mit gebundenem Gewölbesystem. Auf der Ostseite befand sich ein viereckiger Chor mit zwei Türmen, die Westseite wurde von dem Querschiff mit dem Hauptportal geschlossen. Die hier gefundenen Grundmauern zeigen die ursprüngliche Absicht, zwei weitere Westtürme auszubauen. Dieser Plan bestätigt den Zusammenhang des Egerer Baus mit dem beendeten Bau des Chors im Bamberger Dom im Jahre 1218. Aus dem ursprünglichen romanischen Bau erhielten sich die drei unteren Stockwerke der Türme, das Westportal und Teile des Nordportals. Die in der Außenmauer der ehemaligen Nordvorhalle eingemauerten kleinen romanischen Plastiken, die dem Eingang den Namen „Tor der sieben Brüder“ gaben, stammen aus der Turmfassade und wurden wahrscheinlich erst während des spätgotischen Umbaus der Kirche hier eingesetzt.

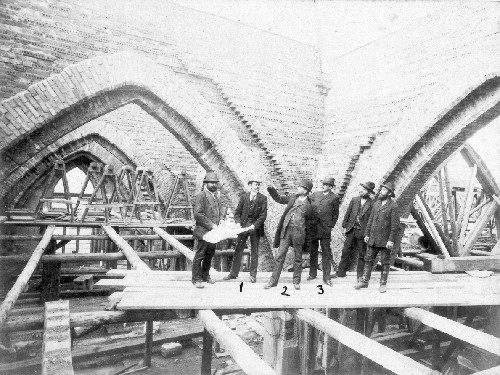

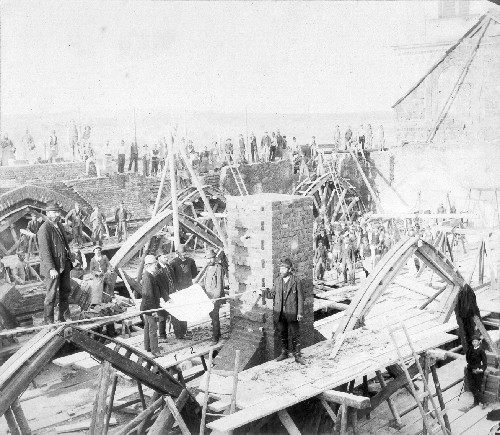

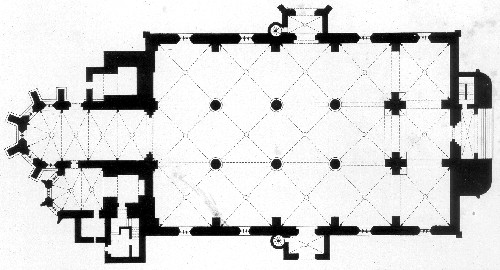

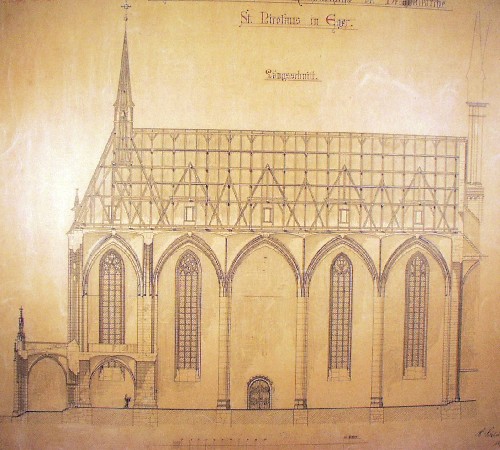

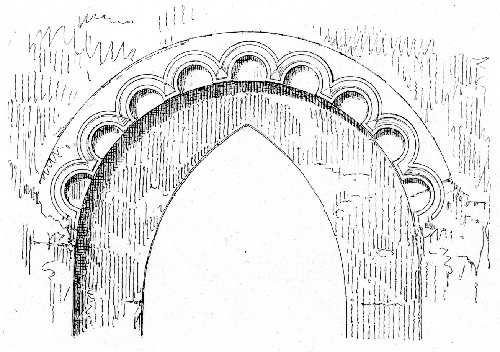

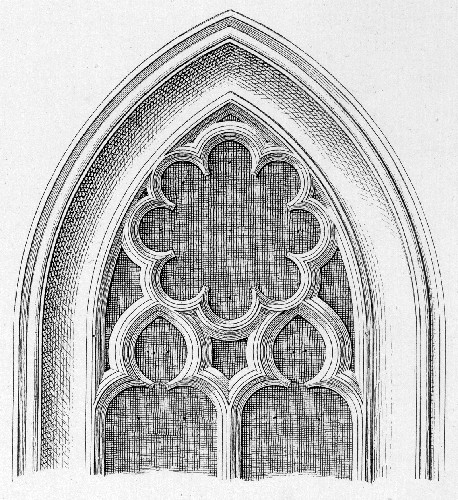

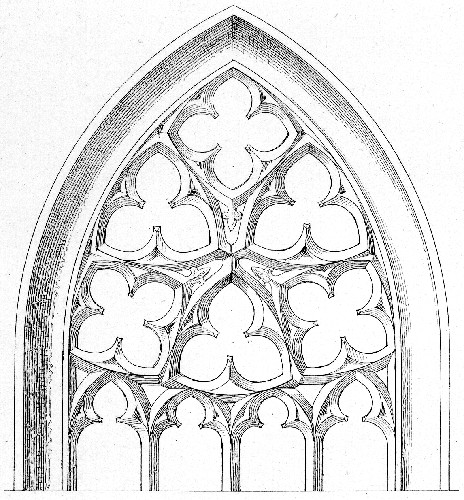

Zum ersten Umbau der ursprünglichen Basilika kam es bereits nach dem großen Brand im Jahre 1270, als der beschädigte romanische Teil durch einen neuen, gotischen Chor ersetzt und an die Nordwand eine Sakristei angebaut wurde. Vor allem die Stiftung von Sigmund Wann, einem reichen Egerer Bürger, dem Gründer der Kirche und des Spitals in seiner Heimatstadt Wunsiedel, die der Egerer Pfarrkirche bestimmt war, ermöglichte der Stadt einen großzügigen Umbau des Domschiffs in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts. In die neue, 50 m lange und 30 m breite dreischiffige Halle wurde das ursprüngliche Mittelschiff zwischen dem romanischen Portal und dem östlichen, frühgotischen Chor übernommen, weil es mit seiner Länge in die Absicht des Umbaus paßte. Die beiden Seitenschiffe, die um eine Hälfte enger waren, wurden zerlegt und bei Erhaltung der Mittelschiffhöhe um das Doppelte erweitert.

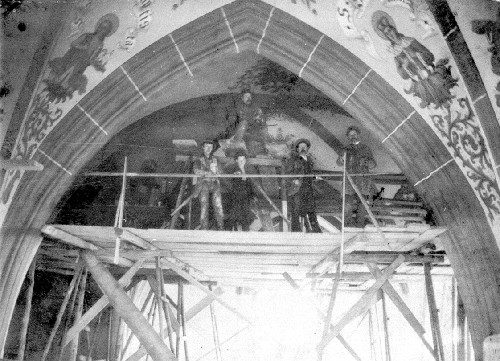

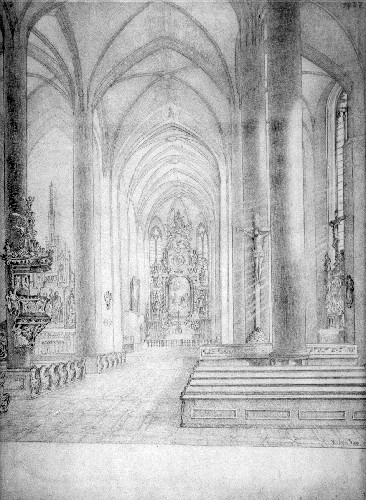

Bis 1470 wurde unter Leitung des Meisters Jorgen aus Eger das Gewölbe beendet. 1472 wurde aus der bayerischen Stadt Eichstätt der Steinbrecher Erhard Pauer berufen, der den Bau des Schiffes 1476 beendete. Aus dieser Zeit haben wir eine erhaltene Nachricht über die Bemalung des Kirchengewölbes vom Meister Lukas aus Nürnberg, weitere Gemälde an den Wänden und Säulen führte Georg Eberhardt aus Eger aus. Diese Gemälde, die in der Barockzeit überweißt und nach der Restaurierung wieder erneuert wurden, stellen an den Säulen Figuren der Apostel, an den Wänden Szenen aus dem Neuen Testament dar. Was die malerische Ausschmückung der Außenseite betrifft, wissen wir von zwei freskierten Szenen an der Fassade. Die Figur des hl. Christophorus wurde bei der Renovierung in den Jahren 1890-94 beseitigt, ein weiteres Fresko vom Anfang des 17. Jahrhunderts wurde durch Malereien auf Blech von F. Schilhabel (1890) und Anton Friedl (1928) ersetzt.

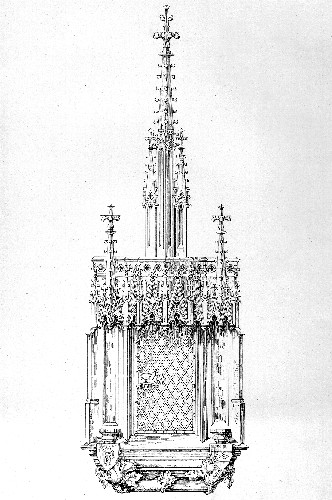

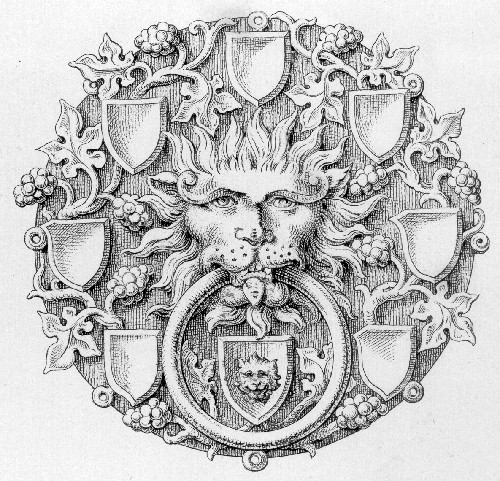

Auch von der ursprünglichen romanischen, gotischen und später barocken Ausstattung der Kirche erhielt sich nach vielen Bränden und Umbauten fast nichts. Im Egerer Museum wird eine große Silbermonstranz aufbewahrt, die in Nürnberg zu Beginn des 15. Jahrhunderts entstand, weiter ein Tafelgemälde des Stifters Sigmund Wann, sowie Bronzetürklopfer mit Ringgriffen, in Löwenmasken befestigt, die als hochwertiges Werk aus der Zeit um 1400 (wahrscheinlich aus der Nürnberger Werkstätte der Vischer) stammen, von dem Tor des Südportals abgenommen und ins Museum gegeben worden sind. Den vergoldeten Kronleuchter aus Metall mit 12 Apostelfiguren, die 1404 angeblich die Nürnberger Gesellen der Kupferschmiedezunft der Kirche als Andenken an ihre Reise nach Eger widmeten, schenkte der Stadtrat 1825 zur Ausstattung der Kaiserburg in Laxenburg. In der Kirche finden wir nur an den beiden neogotischen Seitenaltären von 1863 sechs spätgotische hölzerne Plastiken von Heiligen aus dem 16. Jahrhundert und in der Nordmauer des Chors ein Sandsteinsanktuar mit Wappen des Bachmanngeschlechtes vom Ende des 14. Jahrhunderts.

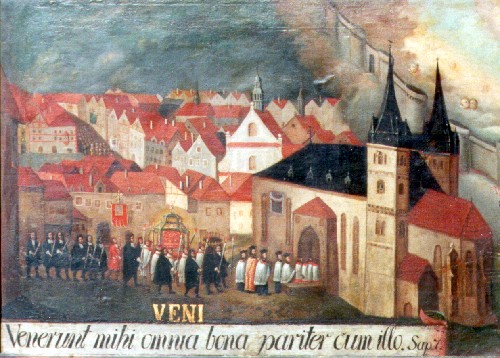

Von der Barockausstattung der Kirche, die zum großen Teil durch Brand vernichtet wurde, erhielten sich 15 Passionsbilder von der Mitte des 17. Jahrhunderts (wahrscheinlich von dem Maler Georg Adam Eberhardt), Metallgitter um den Taufstein (um 1700) vom Egerer Kunstschmied Georg Herbeck und die Gitter beim Eingang im westlichen Teil von Andreas Herbeck aus dem Jahre 1720. Das Bild an der Südwand, eine Prozession des hl. Vinzenz darstellend, der seit 1693 weiterer Patron der Stadt Eger ist, wurde um 1740 gemalt.

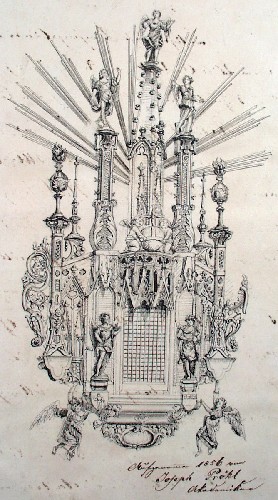

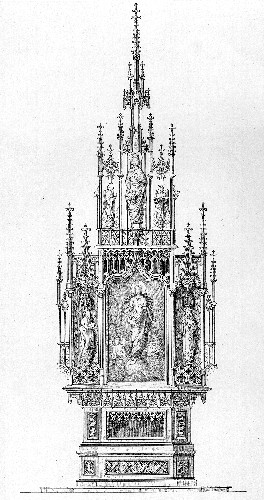

Der größte Teil der neogotischen Ausstattung stammt aus der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der Seitenaltar der Heilige Peter und Paul und der Marienaltar sind Werke des Prager Bildhauers Heidlberg und des Münchener Malers Kökert aus den Jahren 1862-64. Der Hochaltar und die Kanzel wurden zwischen 1890 und 1894 hergestellt. Aus dieser Zeit stammt auch der Umbau der westlichen Vorhalle mit Plastiken der hl. Elisabeth und des hl. Nikolaus. Im Jahre 1894 wurde dann die meisterhafte Orgel aus der Werkstatt des Martin Zaus mit 2997 Pfeifen installiert.

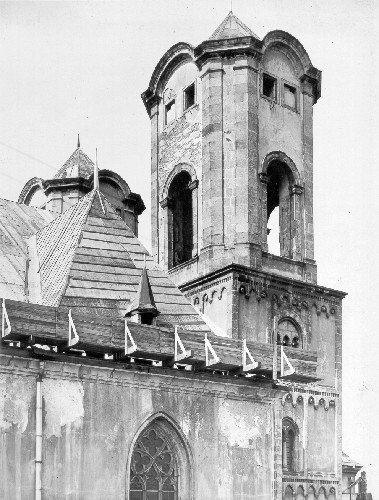

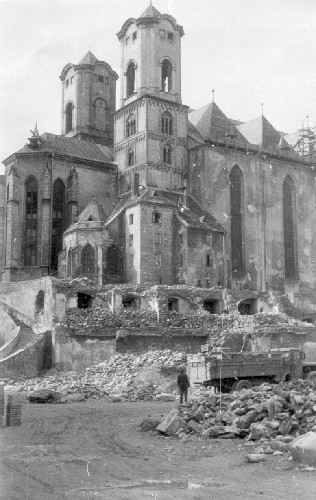

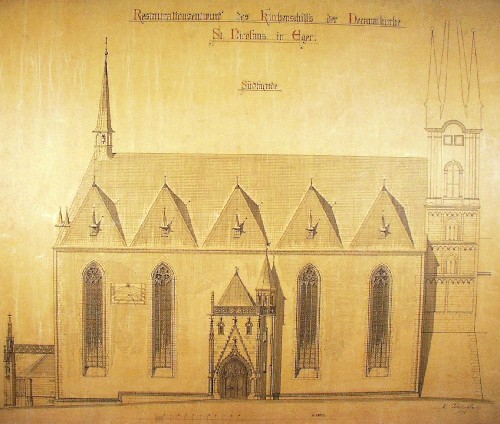

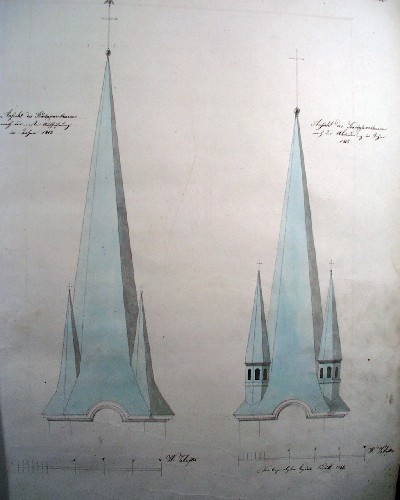

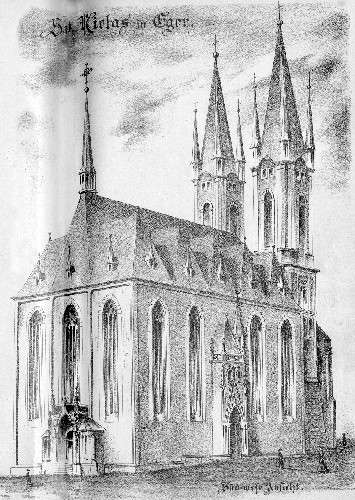

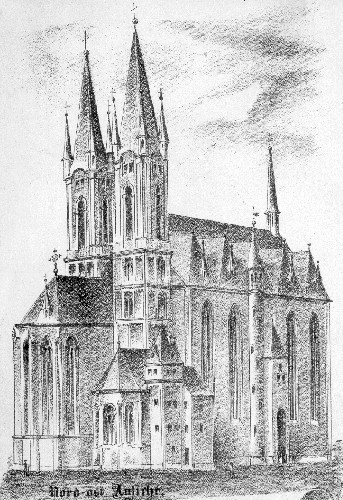

Die Änderungen am Außenbau der nüchternen, ohne größere Ausschmückung ausgeführten Architektur sind am besten nachzuweisen am Beispiel der Kirchentürme. Die ersten gotischen Dächer mit Ecktürmen wurden nach 1470 aufgesetzt. Nach dem Brand im Jahre 1742 wurde der Egerer Landsmann Balthasar Neumann um die Anfertigung eines Plans für den Bau neuer Türme ersucht. Der Ausbau der neuen Türme mit der erhaltenen Höhe des Glockenturms wurde durch den Bau einer barocken Doppelkuppel am Südturm beendet. Der Nordturm erhielt nur ein provisorisches Pultdach. Bei dem Brand im Jahre 1809 wurden die beiden Türme und das Schiff der Kirche schwer beschädigt. Doch nur der Südturm wurde beendet. Er erhielt diesmal ein neogotisches Dach mit vier Ecktürmen. Die Renovierung des Nordturmes, wieder nur mit einem Notdach bedeckt, wurde erst 50 Jahre später beendet. Heute warten beide vom Geschützfeuer 1945 beschädigte Kirchentürme, mehr als 50 Jahre auf ihre Fertigstellung.

Zusammenfassung der Daten:

1220–1230 - Ausbau der romanischen Basilika

1270 - nach einem Brand Ausbau eines neuen gotischen Chors

1456-1475 - spätgotischer Umbau des Schiffes

1476 - Innenmalereien vollendet

1488 - Bau der sog. Weißen Orgel an den Meister Hans Peysinger vergeben

1552 - die zweite, sog. Gelbe Orgel von F. Pfannenmuller vollendet

1660-1720 - Barockisierung des Interieurs, 17 neue Altäre untergebracht

1660 - Hochaltar mit einem Bild von Georg Adam Eberhardt

1668 - 1720 Kanzel von Karl Stilp und Anton Felsner hergestellt

1700 - neuer Boden aus weißem Marmor

1700-1720 - Barockgitter um den Taufstein und im westlichen Vorraum

1742 - Kirche durch einem Brand beschädigt und mit einem Notschindeldach versehen

1756-1758 - Südturm mit einer Barockkuppel nach Plänen von B. Neumann vollendet

1772 - Schindeldach durch Ziegeltaschen ersetzt

1809 - ganze Kirche durch einen Brand schwer beschädigt

1810 - Südturm mit neogotischem Dach

1856 - Projekt der ersten Kirchenrenovierung von B. Grueber

1862 - Beginn der Restaurierungsarbeiten in dem Interieur vom Baumeister A. Haberzettl

1863 - neogotisches Dach des Nordturmes vollendet

1890 – 1894 Restaurierungsarbeiten durchgeführt durch Baumeister Pascher

1945 - Türme und Dach der Kirche während Beschießung der Stadt beschädigt

(Boháč 1999,177-181)

OFFIZIELLE WEBSITE DER STADT CHEB

OFFIZIELLE WEBSITE DER STADT CHEB

TOURISTISCHES INFOZENTRUM

TOURISTISCHES INFOZENTRUM

HISTORISCHE EGER STIFTUNG

HISTORISCHE EGER STIFTUNG

KULTURZENTRUM SVOBODA

KULTURZENTRUM SVOBODA

WESTTSCHECHISCHES THEATER CHEB

WESTTSCHECHISCHES THEATER CHEB

STADTBIBLIOTHEK IN CHEBU

STADTBIBLIOTHEK IN CHEBU