CN201/8-3Prökl 1877

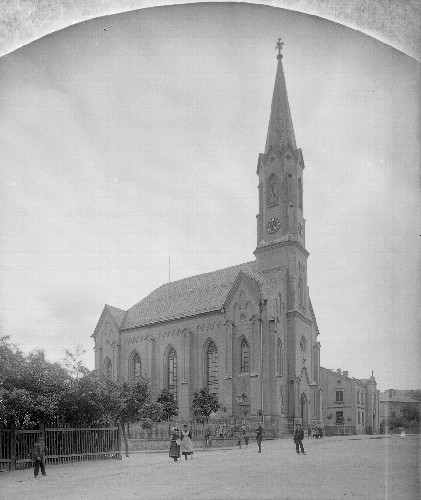

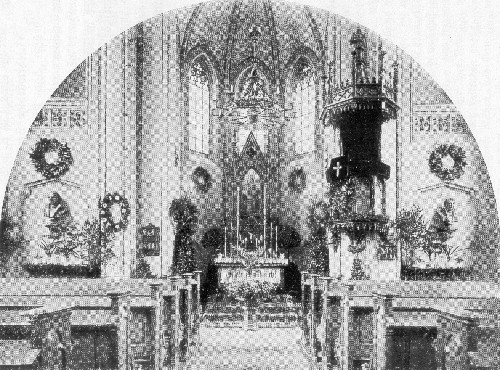

Die Franziskaner, 1209 von dem frommen Kaufmannssohne Franz Bernadon zu Assisi gestiftet und zum Beweise der Demuth von Stifter „minderer Brüder“ Minoriten bezeichnet, schon 1233 von König Wenzl´s I. Schwester Agnes in Prag eingeführt, kamen während des Kaiser-Interregnums aber noch vor böhmischen Occupation der Reichsstadt Eger hieher; sie zogen bald auch den weiblichen Zweig des Franziskanerordens, die Minorissen, nach. Das Minoritenkloster und ihre Kirche haben im Jahre 1260 zwei Egerische Adelige, Honigar von Seeberg und Hecht auf Pograth erbaut. Nach der Feuersbrunst 1270, wodurch auch dieses Kloster mit der Kirche in Rauch aufging und fünf Mönche dabei verbrannten, ließen dieselben abermals Kloster und Kirche neu herstellen. Jene neue Kirche (Mariaverkündigung) erhielt im Jahre 1285 am 26. November vom Regensburger Bischofe Heinrich, in Gegenwart des Kaisers Rudolf I., seines Schwiegersohnes Königs Wenzl II., der Königin von Böhmen, der Herzogin von Österrreich, Sachsen, Markgräfin von Brandenburg, der 6 Bischöfe von Regensburg-Naumburg, Olmütz, Prag, Merseburg und Passau, des Herzogs von Bayern, Burggrafen von Nürnberg und einer großen Anzahl Grafen, Baronen, Rittern und Frauen die Weihe, und das Kirchweihfest am Sonntage nach dem Frohnleichnamsfeste bestimmt, von welchem Tage angefangen die Stadt Eger vom Kaiser Rudolf I. einen achttägigen Jahrmarkt halten zu dürfen, das Diplom erhielt. Die lateinische Beschreibung dieser Einweihung findet sich auf einer in der Kirche aufgehängten länglichen Tafel, deren Echtheit durch die Chroniken sich bestätiget. Dieselben Stifter erbauten auch 1288 das Kloster des wieblichen Zweiges der Franziskanerinnen-Minorissen St. Clara mit einer eigenen kleinen Kirche wieder auf. Das Hauptportal mit dem Eingang in die Kirche bestand ursprünglich an der Westseite von der Fleischgasse zugängig; es ist davon noch der obere Theil der Facade sichtbar, das Übrige aber mit dem Baue des Nonnenklosters 1712 verschwunden. Durch eine vergitterte Öffnung, die mit einem großen Bilde verhängt, konnten die Nonnen Predigen hören und dort der Meßandacht beiwohnen. Die Zeit der Übersetzung des Klostereingangs an die Südseite ist nicht bekannt; doch läßt sich fast mit Gewißheit sagen, daß durch den zweiten Neubau und die veränderte Stellung des Kirchenschiffs der Eingang von dem gegenwärtigen Vorplatze des Klosters seinen Platz erhielt. Beim nördlichen Eingange in das Kloster von der Fleischgasse aus bestand für arme, betagte Leute die sogenannte Firmerei, welche gegen ein gewisses Leibgeding von den Minoriten Früh und Abends Speise und Trank erhielten. Ein Buchhaus, genannt „Liberye“, ließ Elsbeth von Schönbach nahe der Kirche erbauen, wofür der Guardian Conrad mit dem Convent sich verpflichtete, jährlich Vigilien und Seelemessen zu halten (urk. 14. April 1374). Im Jahre 1397 hielt hier der Provinzialmeister der Franziskaner-Minoriten aus der sächsischen Provinz des heiligen Kreuzes, Johann von Gmünd, ein Provinzialkapitel; diesem unterstand die Niederlassung zu Eger. Als die Klosterleute ein ärgerliches und anstößiges Leben zu führen anfingen, erhielt dieses Kloster gleicheitig mit dem Nonnekloster strenge Satzungen und eine Reformation im Jahre 1465 auf die (1463) nach Rom gerichtete Klage des Senats und der Ritterschaft auf Anordnung des Papstes Pius II. (Aeneas Sylvius). Alle Mönche aber ergriffen den Wanderstab, bis auf einen, der lahm und blind war. Das Kloster besetzte man hierauf mit Franziskanern von der strengen Observanz (Observanten) und inkorporirte es der sächsischen Provinz des heiligen Kreuzes. Die Getreidezinse, die ihre Vorgänger aus dem Dorfe Schlada erhielten und andere Renten, welche diese Bettelmönche und Barfüßler wider ihre zur Armuth verpflichtende Ordenssatzung sich verschafften, erhielten die Clarissernonnen gegen gewisse Abgaben an das Franziskanerkloster. Dasselbe hatte nun alles zum Bierbrauen erforderliche Holz geliefert, die Kirchen- und Sakristeiwäsche gereinigt, 6 Kahr Gerste, 2 Kahr Korn, 6 Schock Lichter abgegeben, zehnmal jährlich das Convent gespeiset, das nothwendige Brot unentgeltlich gebacken und nach Bedarf Milch in das Kloster abgegeben. Bald traf die neuen Klosterbewohner die Beschuldigung und eine Klage bei dem päpstlichen legaten Rudolf, Bischof von Levant, später von Breslau, Namentlich zwei derselben aus dem Edelgeschlechte der Wirsperge, daß sie der husittischen Lehre zugethan seien; sie rechtfertigten sich jedoch vor dem Augsburger Bischofe und erlangten vom Legaten (Breslau, 20. August 1466) eine Unschuldserklärung. Später aber fanden Luther´s Lehrsätze in diesem Kloster Eingang. Fortunatus Hüber schreibt, daß über etliche Jahre nach 1544 auf dem Franziskanerkapitel zu Halberstadt die traurige Nachricht eingelaufen sei, daß das Franziskanerkloster zu Eger von der lutherischen Glaubensneuerung sei verleitet worden. Sergius Friedrich setzte das Jahr 1550 als das jahr dieses Verfalls an, diesem stimmt Archivar Michael Schlecht insoweit bei, daß die Franziskaner zur Zeit des Lutherthums viel haben leiden müssen, folglich konnte geschehen sein, daß sie den Convent im Jahre 1555 selbst verließen. Zur neuen Lehre traten Franziskanermönche über, namentlich: Johann Fritschhans, wurde Pfarrer in Magdeburg, Franz Limberg kam als Pfarrer nach Oberlohma 1565, dann als Kaplan in Frauenreut. Salomn Gruber will, daß das Kloster 40 Jahre leer gestanden, ohne daß es die Glaubensgegner in Besitz genommen, weil dasselbe keine Stiftungen besaß, wovon ihre Prediger hätten leben können. Ganz verlassen war jedoch das Kloster niemals, wenn man das Jahr 1555 annimmt, wo sie auswanderten; bis zum Jahre 1603, also 48 Jahre, würde das Kloster leer gestanden sein. Dieser Annahme aber widersprechen: 1. die Klagschrift David´s, Bischofs von Regensburg, an Kaiser Maximilian II., beide vom Jahre 1572: „die Klosterleute, so noch in den 4 Klöstern zu Eger sind, sicher, ungehindert ihres Gottesdienstes bei Vermeidung ernster Strafe ausüben zu laßen“; 2. die Übersetzung des Taufsteins 1575 von den Dominikanern zu den Franziskanern; 3. das Schreiben Simon Strobel´s, Offizials zu Regensburg, von 17. Jänner 1588, „daß man die Canones Concilii Tritendini contra clantestina Matrimonia in der Barfüßlerkirche oder wo es sonst unserer Religion ist, publicire;“ 4. das Manuale Baier´s, eines gleichzeitigen Skribenten berichtet: “ Bruder Hanns gar ein gelehrter Mönch ist im Jahre 1582 im obersten Kloster begraben worden; den 3. August im Jahre 1583 ist in Gott verschieden Ludolph Hülber, Guardian im obern Kloster, Oberster sowohl über das Franziskaner- als Nonnenkloster;“ im Jahre 1591 den 21. Oktober sind im obern Kloster drei Mönche eingeweiht worden, davon aber der Guardian schon 1592 seine Entlassung erhielt, der zweite sich beurlaubte und der dritte, Thomas Schieferdecker zur Lehre Luther´s überging. Dieses Kloster mochte also höchstens 11 Jahre, von 1592-1603, öde gelegen sein, weil urkundlich während der protestantischer Zeit wieder 1603 Springer und nach ihm 1607 Anton Chelin, 1613 Christ. Beer, 1616 Leonh. Bölkh, 1622 Phil. Stammer, 1626 Elisäus Sartorius als Guardian erschienen. Der Generalmeister der Franziskaner, Franciscus de Sofa, nahm 1608 den Egerischen Convent aus Vergünstigung Kaiser Rudolf´s II. wieder in Besitz, nachdem derselbe, weil die sächsische Provinz nach der 1604 erfolgten Vertreibung der Ordensbrüder fast gänzlich eingegangen, 1607 der Straßburger fränkisch-elsasseschen Proviz einverleibt worden war. Sonst ernährte dieses Kloster über 40 und im Jahre 1608 sogar 95 Priester. Nach 1628 wieder eingeführtem Katholizismus administrirten die Franziskaner die Pfründen in St.Jodokkirche und die Karnerkirche. Der Franziskaner Guardian Sartorius Elisacus war nebst den Jesuiten sehr eifrig im Wiederbekehren der Bürger Eger´s. Im hiesigen Kloster bestand bald das Noviziat, bald der philosophische, bald der theologische Cursus. 1792 befanden sich allda 14 Priester und 4 Laienbrüder, gegenwärtig 1 Guardian, 5 Ordenspriester und 3 Laien. 1689 weihte Albrecht Ernst Graf von Warttemberg, Weihbischof von Regensburg, den Hochaltar der schmerzhaften Mutter Gottes, den die Frau von Schöneich im Jahre 1676 hat errichten lassen. Sebastian Kaiser, Architekt, hat den Altar gabaut und David Angermann das Altarblatt gemalt (beide Egerer), ferner weihte gleichzeitig dieser Bischof den Altar der hl. Anna und jenes des hl. Sebastian; 1707 verschwand ein baufälliger Theil des Klosters. Kirche und Kloster blieb in gegenwärtiger Form und Größe erhalten. Nach dem Jahre 1733 erhielt die Kirche Ausbesserung, Auszierung und neue Beichtstühle, ganz neue Kreuzstationenbilder, Erneuerung der Altäre, endlich unter dem Guardian Conrad Kachler 1828 den Musikchor. Dieser stand sonst rückwärts des hochaltars auf entgegengesetzter Seite. Im Jahre 1668 und wieder 1839 schlug der Blitz in den Thurm, ohne jedoch zu zünden. Zu der französischen Brandschatzung, welche 1742 der Marschall v. Broglio der Stadt mit 100.000 fl. auferlegte, mußte das Kloster 500 fl. beitragen. ) Obgleich die Egerer Edelgeschlechter ihre Familiengrüfte in der eigentlichen Stadtpfarrkirche St. Niklas von Altersher besaßen, so kamen doch auch einzelne Bestattungen bei den Franziskanern vor; so wurde dort 1521 Johann Juncher von Oberkunreut und in derselben Gruft später seine Schwiegertochter Barbara, geb. Crahmer von Pograth, beigesetzt, und noch 1626 Sidonia, geb. von Fels, Gattin des Feldmarschalls und Ritters des goldenen Vließes, Georg Ernst Grafen Schlick, eine Stammmuter des jetzt noch blühenden Zweiges der Schlicken, Freiherr Heinrich Pißnitz, der letzte seines Stammes hier mit Schwert und Helm begraben, und noch viel Andere. Alle Franziskanerpriester hatten ihre Ruhestätte in den Kreuzgängen wo dort noch viele Grabsteine mit Inschriften vorfindig sind. Das Franziskanerkloster gehörte bis zum Jahre 1781 zur oberdeutschen (Straßburger) Provinz, wurde aber auf Befehl Kaiser Josef II. am 23. April 1782 der böhmischen Provinz einverleibt. 1785 sind Verhandlungen geschehen und es sollte das Franziskanerkloster in Eger in Folge Hofdekrets vom 24. September 1785 aufgehoben, die Mönche in andere Klöster vertheilt und die Gebäude für das Militär verwendet werden, sowie die Karmeliter in Chisch, die Serviten in Rabenstein und die Kapuziner in Maria-Sorg gleiches Loos theilten. Auf die Bitte des Egerer Magistrates, der Bürgerschaft und Verwendung des Bischofs von Regensburg bewilligte endlich Se. Majestät (16. April 1787), daß die Franziskaner fernerhin in Eger verbleiben durften. Die Klosterkirche, obwohl außen rings verbaut, ist eine der schönsten Hallenkirchen mit gleich hohen Schiffen, welche sich aus dem 13. Jahrhundert erhalten haben. Im Lichten 150 Fuß lang, haben Schiff und Chor dieselbe Länge von 75 Fuß, die ganze Breite 65 Fuß, Chor und Mittelschiff 26 1/2 Fuß, das rechte Seitenschiff 17, das linke aus örtlicher Nothwendigkeit nur 14 Fuß, 2 Reihen von je 3 freistehenden kreuzförmigen Pfeilern scheiden die Schiffe. Der kräftige Thurm ist massiv von Stein. An die Kirche lehnt sich ein wohlerhaltener, spitzbogiger Kreuzgang von sehr sorgfältiger Ausdehnung. Die Kirche ist mit Töpfen (inwendig hohle Mauerziegeln) gewölbt. Merkwürdigkeiten bewahrt das Kloster: eine Bibliothek mit mehreren Inkunabeln, ein Muttergottesbild, ein altes italienisches Skulpturwerk aus der alten Pisaner Schule, welches angeblich ein nicht bekannter König von Sizilien im Jahre 1381 dem Kloster zum Geschenk machte, auch mehrere werthvolle Altargemälde älterer berühmter Egerer Meister. Vor Alters war das Franziskanerkloster auch ein Freihaus, das ist, wenn sich Verbrecher dorthin geflüchtet hatten, durften sie erst nach 14 Tagen an das Gericht ausgeliefert werden; geächtete Personen oder jene, denen die Stadt verboten war, fanden jedoch daselbst keine Aufnahme. Das Franziskanerkloster bezog nebst den Naturalien vom Steinhause in Folge Hofdekretes vom 30. September 1783, statt den frühern Bezügen an Geld und Getreide vom Stifte St. Clara jährlich 522 fl. 30 kr. W.W. und für die 115 Stiftsmessen in St. Jodok 124 fl. W.W., ferner hatten verschiedene Gutthäter ansehnliche Stiftungen für das Franziskanerkloster errichtet, ungeachtet viele Stiftungen bei der Reformation des Klosters (1465) und auch jene verschwand, welche Katharina Dreißmartin im Jahre 1423 errichtet und demselben ihren Sackzins pr. 6 Kahr Korn und 6 Kahr Hafer von zwei Bauern in Rossenreut übergeben hatte. Alle diese Getreide- und Geldzinse haben seit der Grundentlastung aufgehört und das Kloster erhielt hiefür Grundablösungs-Obligationen. Im Klosterbräuhause wird das zum Klostertisch nöthige Bier erzeugt. Dasselbe ist gegenwärtig verpachtet und der Convent trägt gleiche Lasten wie andere Bierbräuende in Eger. Die Messenstiftungen der P.P. Franziskaner haben 7778 fl. 85 kr. Capital, davon sie jährlich 322 fl. 6 kr. Zinsen beziehen, nebstdem ihnen auch die Stiftsbezüge der St. Jodokkirche zugewiesen sind. 1) 1) Guardian waren: 1683 Hylber Ludolph, 1603 Springer, 1607 Chelinus Anton, 1613 Beer Christoph, 1616 Bölkh Leonhart, 1622 Stammer Philipp, 1626 Sartorius Elisäus, 1629 Melinus Anton, 1634 Willibald Bonaventura, 1635 Eberhard Everardus, 1639 Reiff Ferdinand, 1642 König Sigmund, 1647 Maier Hyacinthus, 1650 Dietsch Georg, 1652-1655 Peßler Dominik, 1653 Roßhirt Martin, 1658-1663, 1668 Epenauer Benedikt, 1660 Riegl Pankraz, 1666 Graf Donatus, 1671 Schwan Melchior, 1674 Scheffer Bruno, 1677 Brand Isidor, 1680, 1686 Riegl Pankraz, 1683, 1692 Mueß Mauritz, 1695 Hildenberger Jakob, 1698 Ensenmaier Wilhelm, 1700 Kapp Appolonian, 1702 Bauer Angelius, 1705 Denger Theodorik, 1708 Höß Sebastian, 1711 Braun Ambroß, 1714 Angermann Albert, 1715 Dempf Fortunatus, 1717 Blassner Nazarius, 1718 Vogel Bratus, 1720 Vogel Hilarian, 1723 Kolb Eustachius, 1726 Steidle Viktorin, 1729 Figger Florian, 1732 Vogel Hilarian, 1736-1738 Buckel Angelius, 1736-1741 Gilmann Anicetus, 1742, 1748-1762 Zikler Konstanz, 1745 Schiker Ezechias, 1750, 1763, 1768 Pollack Mammertin, 1753-1765 Zembsch Amadeus, 1771 Lichtenauer Eutropius, 1774 Riedel Wolfgang, 1781 Löw Landelino, 1784 Jahn Michael, 1791 Kekstein Gothart, 1796, 1799 Sommer Prosper, 1803 Kalb Juniperius, 1806 Schmidt Ernst, 1812 Zeipert Maria, 1815 Apolinus Nikolaus, 1818 Mahl Paulus, 1821 Göbl Bonaventura, 1827 Kachler Konrad, 1830 Pawlik Zyprian, 1833 Franziscus Seraphinus, 1836 Diex Anton, 1839 Gebhart Ernst, 1851 Venanz Tischer, 1854 Richard Gürtler bis heute.

(Prökl 1877,602-608)

OFFIZIELLE WEBSITE DER STADT CHEB

OFFIZIELLE WEBSITE DER STADT CHEB

TOURISTISCHES INFOZENTRUM

TOURISTISCHES INFOZENTRUM

HISTORISCHE EGER STIFTUNG

HISTORISCHE EGER STIFTUNG

KULTURZENTRUM SVOBODA

KULTURZENTRUM SVOBODA

WESTTSCHECHISCHES THEATER CHEB

WESTTSCHECHISCHES THEATER CHEB

STADTBIBLIOTHEK IN CHEBU

STADTBIBLIOTHEK IN CHEBU