N208/8-4Grueber 1864

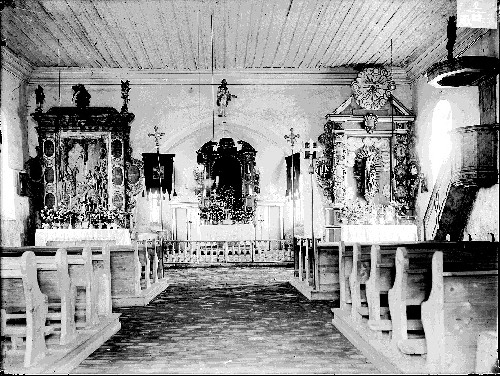

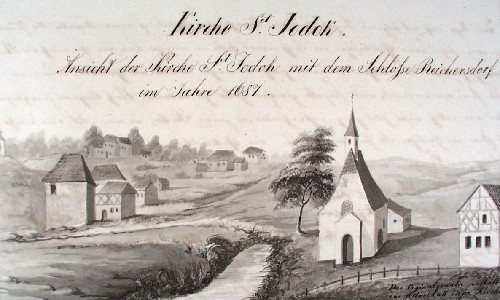

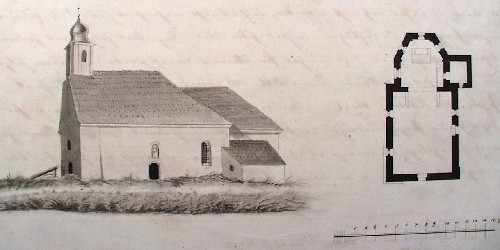

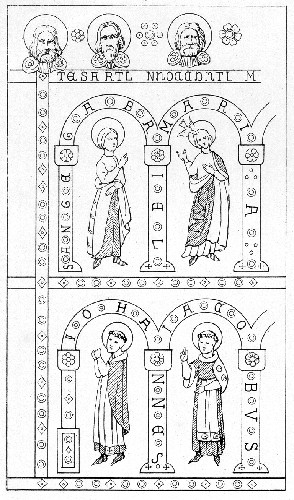

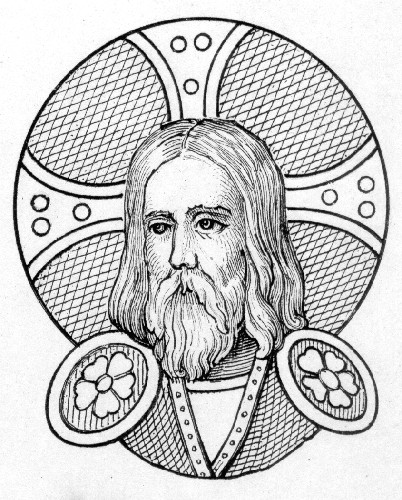

Der bauliche Zustand dieses spätgothischen, durch Egerer Bürger im Jahre 1430 erbauten, eine Viertelstunde vor der Stadt am Flusse liegenden Kirchleins ist bedeutungslos : aber es haben sich hier einige nicht uninteressante Schnitzwerke und insbesondere ein Antipendium erhalten, welche Besprechung verdienen. Der Seitenaltar links zeigt eine Kreuzigung Christi, nach einer Zeichnung von Dürer nicht ohne Geschick in grobkörnigem Granit im Jahre 1687 ausgehauen; auch der zweite Nebenaltar zeigt Schnitzwerke nach Dürerschen Vorbildern, welche aber in Holz angeführt sind. Den ersteren Altar stiftete Frau Katharina Sybilla von Ottengrün, welche auch einen Kreuzweg nach Art der in Nürnberg von Adam Kraft ausgeführten Stationstafeln errichten und zwischen der Karnerkirche und St. Jodok aufstellen liess. Von diesem Kreuzweg bestehen noch einige Tafeln, die an Format dem obigen Altare entsprechen und gleichfalls aus Granit gemeisselt sind. Ungleich wichtiger wahrscheinlich und mit der Schlosskapelle in Beziehung stehend erscheint das Antipendium des Hauptaltares, eine der ältesten Glasperlenstickereien, die bisher aufgefunden worden sind. Das Bildwerk ist 7 Fuss breit, 3 Fuss 1 Zoll hoch und auf feinem Seidenzeug gestickt, der jetzt weisslich, in den eingeschlagenen Zipfeln aber röthlich erscheint und wahrscheinlich einst blass rosenroth war. Zwei Reihen von Bogenstellungen, je 10 Bogenfelder bildend, ziehen sich übereinander hin, und zeigen eben so viele Heiligenfiguren (zusammen zwanzig), welche durch eine mit Würfelkapitälern verzierte Säulenstellung getrennt sind. In den Archivolten und wo diese nicht ausreichen, an den Säulenschäften stehen die Namen der Heiligen, mit Perlen eingestickt. Die Reihefolge von der Linken zur Rechten einhaltend, zeigen sich in der obern Reihe folgende Figuren : 1. ANG GABRIEL 2. MARIA 3. AGATA 4. MARIA 5. CLARA 6. MARIA 7. KATERINA 8. LVCIA 9. BARBARA 10. BIBIANA. 1.-2. Der Engel Gabriel und Maria stellen den englischen Gruss dar : Der Engel hat die Hand erhoben und wendet sich zu Maria; diese senkt den Kopf, legt die Hand auf die Brust und der heilige Geist in Gestalt der Taube schwebt über ihrem Haupte. Die Stellungen beider Figuren entsprechen den ältesten Darstellungen und der Bewegung der heiligen Jungfrau fehlt es nicht an richtigem Gefühl. 4. Hier ist Maria mit dem schon herangewachsenen Christuskinde dargestellt, welches sie an der einen Hand führt und in der andern einen Apfel hält. 6. Die thronende Maria mit der Krone auf dem Haupte und das Kind im Arme. Unter den übrigen Figuren zeichnen sich S. Clara und S. Bibiana durch feinere Zeichnung aus : erstere breitet die Hände aus und ist durch kein Attribut bezeichnet, die zweite hält in der einen Hand eine Blume, in der andern den Palmzweig. In der untern Reihe erblicken wir : 1. IOHANNES 2. IACOBVS 3. IACOBVS 4. MARGARET 5. MARIA 6. IESVS 7. AGNETIS 8. CAECILIA 9. KVNIGVNDS 10. VRSVLA Johannes und die beiden Jakobs sind in Mönchstracht mit Chorrock und Tonsur dargestellt und S. Margareth stösst den Speer dem zu ihren Füssen sich windenden Lindwurm in den Rachen. Christus und Maria stehen sich gegenüber, er als Weltenrichter, sie als sanfte Fürbitterin. Agnetis hält das Osterlamm, die übrigen Figuren erscheinen mit allgemeinen Bezeichnungen, Palmzweigen und Büchern. Jede bogenreihe ist 14 Zoll hoch, die Figurenhöhe beträgt 9 1 Zoll : die Konturen sind mit schwarzen sehr kleinen Perlen vorgestickt, Schuhe, Haare und Augen ebenfalls schwarz : Wangen und Mund hingegen durch zinnoberrothe Perlen ausgedrückt. Die rothen Perlen bestehen aus Korallen, bei der Christusfigur und den Marienbildern war die weisse Farbe durch echte Perlen dargestellt, jedoch sind diese grösstentheils abhanden gekommen. Die Glasperlen mit Ausnahme der schwarzen halten die Grösse derben Mauersandes ein, sind eckig und ungleich : es kommen meist hellblaue und hellgrüne Töne in den Gewändern vor, schattiert mit mässig dunkelgrünen und tiefblauen Perlen. Eine andere rothe Farbe als die der Korallen ist nicht zu sehen : dagegen erscheinen milchweisse und ausnahmsweise strohgelbe oder auch vergoldete Perlen. Oberhalb der beiden Bogenstellungen zieht sich noch ein 9 Zoll hoher Streifen durch die ganze Breite des Antipendiums : er enthält 14 Köpfe. Christus und Maria in der Mitte, von den zwölf Aposteln umgeben. Diese Köpfe sind mit Miniaturfarben auf Pergament gemalt, knapp am Kontur ausgeschnitten und so auf den Grund geklebt, dass die umgebenden Gewänder wie auch der Nimbus mit Perlen gestickt erscheinen. Alle Apostel haben lange Bärte und sehen sich ähnlich, nur Johannes ist ohne Bart geblieben und neigt sich in der üblichen Weise gegen Christus hin. Es scheinen diese Miniaturbilder neueren Ursprungs und mögen erst aufgeheftet worden sein, als die Perlstickerei, welche hier den obern Rand bildet, beschädigt worden war. Wenn auch nicht ohne Kunstwerth bieten sie im Gegensatze zur Stickerei nur untergeordnetes Interesse. Zwischen den Köpfen und der obern Bogenreihe zieht sich eine Inschrift von kupfernen und vergoldeten Majuskelbuchstaben hin, mit deren Entzifferung man sich längere Zeit den Kopf zerbrach, bis es sich herausstellte, dass die mit feiner Seide aufgehefteten Buchstaben schon einmal abgefallen waren und dann von einer gewöhnlichen Näherin in willkührlicher Weise aneinander gereiht worden sind. Wahrscheinlich standen hier die Apostelnamen, vielleicht ein Bibelspruch. An der linken Seite des Antipendiums setzt sich die Stickerei auf einem hinter dem Rahmen eingeschlagenen Stück Seidenzeug fort und lässt errathen, dass auch die Nebenseiten des Altares auf solche Weise ausgestattet waren. Der Seidenstoff ist auf starke Leinwand aufgezogen und das Ganze auf einen Blendrahmen gespannt. Der in der architektonischen Anordnung eingehaltene Kunststyl ist der romanische, welcher in Miniaturen und Stickereien noch im fünfzehnten Jahrhundert auftritt; die Figuren zeigen aber gothische Auffassung. Bei dem Umstande, dass das Bild der heiligen Clara eingewebt ist, darf die Entstehungszeit nicht wohl vor 1300 angenommen werden : die Vorliebe, mit welcher die Frauengestalten dargestellt sind, lässt vermuthen, dass das Kunstwerk durch Frauenhand hergestellt wurde und zwar von einer Nonne, denn nur eine solche konnte die Apostel in Mönchstracht darstellen. Macht diese Stickerei, wie die Beschreibung erkennen lässt, den Eindruck ungewöhnlichen Reichthumes, wird dieser noch vermehrt durch unzählige in Kopferblech getriebene und vergoldete kleine Rosetten, womit die Einfassungsstreifen, Lücken und Säulenschäfte dekorirt sind. Da eine genaue Zeichnung von diesem Antipendium sich nur in viel grösserem Maasstabe geben liesse, als für die übrigen Illustrationen festgestellt war, wurden die bezeichnendsten Einzelheiten ausgewählt und in entsprechendem Maasstabe beigefügt um wenigstens den Charakter des Gebildes anschaulich zu machen : Fig. 51 stellt den Anfang des Bildes mit dem englischen Grusse und den darüber befindlichen Apostelköpfen dar, Fig. 52 ein Würfelkapitäl und Fig. 53 den Kopf der heil. Katharina in natürlicher Grösse. Fragen wir nun, wie dieses Kunstwerk in die viel jüngere und zu allen Zeiten unbedeutende S. Jodokskirche gekommen sei und woher es eigentlich stamme, werden wir an die schon genannte Gutthäterin Frau von Ottengrün verwiesen, von welcher der grösste Theil der Kircheneinrichtung sich herschreibt. Dass das mit fürstlichem Aufwand angefertigte Antipendium nur in der Schlosskapelle eine würdige Aufstellung gefunden haben könne, ist um so gewisser, als es einerseits für die Hauptkirche zu klein gewesen wäre und anderseits S. Ursula und die heil. Jungfrau als Namensheilige der Kapelle, öfters im Bilde angebracht sind. Bei den vielen Brandunglücken, welche die Burg getroffen und bei der langjährigen Vernachlässigung derselben konnte es leicht geschehen, dass das Bildwerk in irgend ein Haus geflüchtet wurde und in Vergessenheit gerieth, bis es durch Frau von Ottengrün erworben und der Jodokskirche vermacht wurde.

(Grueber 1864)

OFFIZIELLE WEBSITE DER STADT CHEB

OFFIZIELLE WEBSITE DER STADT CHEB

TOURISTISCHES INFOZENTRUM

TOURISTISCHES INFOZENTRUM

HISTORISCHE EGER STIFTUNG

HISTORISCHE EGER STIFTUNG

KULTURZENTRUM SVOBODA

KULTURZENTRUM SVOBODA

WESTTSCHECHISCHES THEATER CHEB

WESTTSCHECHISCHES THEATER CHEB

STADTBIBLIOTHEK IN CHEBU

STADTBIBLIOTHEK IN CHEBU