Boháč 1999

Im Jahre 1293 erlaubt König Wenzel II. dem Predigerorden der Dominikaner den Bau eines Klosters und einer Kirche in Eger. Die Stadt stellte für den Bau die Brandstätte in der Steingasse zur Verfügung, und bereits zwei Jahre später finden wir die erste schriftliche Nachricht über die dem hl. Wenzel geweihte Kirche. Der Bau des Konvents und der Kirche wurde im 1. Viertel des 14. Jahrhunderts vollendet. Im Jahre 1314 kauft der Orden einen Teil des Stadtgrundstückes, auf dem er einen neuen Weg, der die Steingasse und den Johannesplatz verbindet, erbaut. Die neue Dominikanergasse, in der sich ursprünglich auch der Haupteingang in der Westfront der Kirche befand, wurde eine schriftlich festgelegte Grenze, die die Kirche vom Judenviertel trennte. Größe und Gestalt der gotischen Kirche kennen wir nicht. Während des Dreißigjährigen Krieges wurde die Kirche eine Ruine, ein Teil des Klosters stürzte zusammen. Der spätere Barockumbau veränderte die Baudisposition vollkommen.

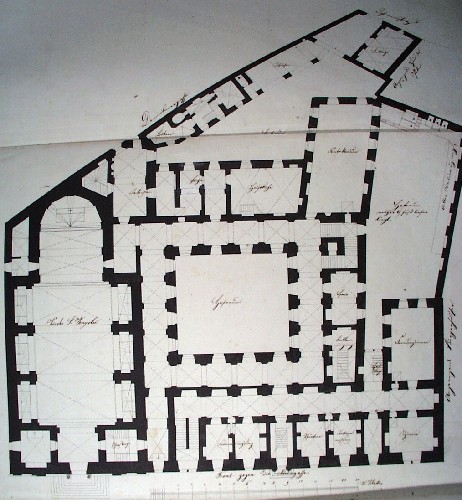

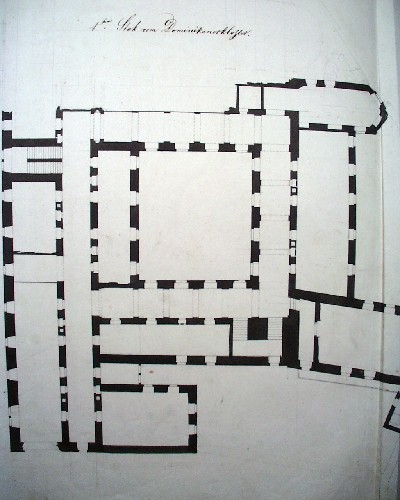

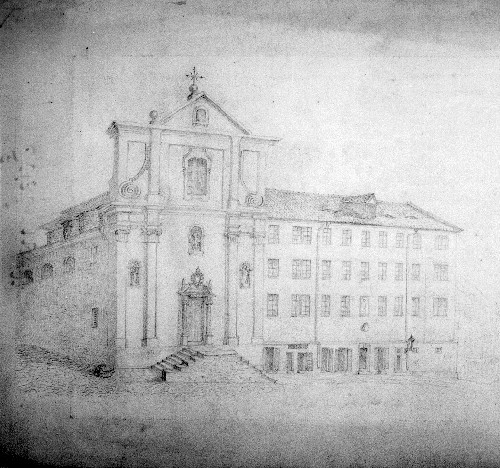

Zu Beginn der siebziger Jahre des 17. Jahrhunderts bewilligt die Stadt eine öffentliche Sammlung für den Bau einer neuen Kirche. Nach einer bedeutenden Schenkung Kaiser Leopolds I. konnte am 30. August 1674 vom Prior Alexius Fuchs der Grundstein gelegt werden. Im Jahre 1689 wurde die neue Kirche, ein für die Stadt einmaliger Barockbau, vom Regensburger Bischof eingeweiht. Das neue Eingangsportal an der Ostseite mit einer zweiläufigen Treppe und einer Mittelnische mit einer Plastik des Kirchenpatrons kehrt die ursprüngliche Orientierung der Kirche um 180 Grad in die Steingasse. Als Dankbezeugung gegenüber dem Kaiser für das großzügige Geschenk an das Kloster wurde über dem Steinportal ein großer Reichsadler angebracht.

Der Kirchenbau ohne Turm mit einer zweigeschossigen, durch Pilaster unterteilten dreiteiligen Fassade, die von einem Giebel mit seitlichen Voluten geschlossen wird, stellt einen nach der römischen Jesuitenkirche Il Gesú übernommenen Bautypus dar. Der Saalraum ohne Kuppel und Querschiff ist mit einem Gewölbe überzogen, die Pfeiler tragen die Arkaden der Kapellen mit den spätbarocken Altären (in den Umfassungsmauern), der Chor ist vom Schiff durch einen Triumphbogen mit zwei Engelplastiken aus Stuck getrennt. Die klassische Gliederung der Wände ist von figuralem Stuckdekor überspielt.

Die innere Ausstattung der Kirche stammt aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, nur der ursprüngliche barocke Hochaltar mit einem Gemälde von Jean Claude Moono aus dem Jahre 1702 wurde 1880 durch einen Neorenaissancealtar ersetzt. Die reichgeschmückte Kanzel an der Nordseite des Triumphbogens stammt aus dem Jahre 1745. Wie der gegenüberliegende Altar des hl. Johann Nepomuk aus dem Jahre 1766 ist sie ein Werk des Egerer Holzschnitzers und Bildhauers Christoph Lang. Der andere Altar an der Südseite, der einem Ordensheiligen gewidmet ist, stammt aus der Werkstatt des Egerer Schnitzers Melchior Dietrich. In der der hl. Maria geweihten Südkapelle unter der Empore wurde erst in diesem Jahrhundert im spätgotischen Altar eine ursprünglich gotische Statue einer sitzenden Mutter Gottes mit ihremSohn auf dem Schoss aus der Zeit um 1350 entdeckt. Diese Egerer Pieta stellt, obwohl sie durch spätere Schnitzer beschädigt wurde, eines der bedeutendsten Kunstwerke der Egerer Bildhauer dar. Mit ihrer monumentalen Größe knüpft sie an die Hochwerke der mystischen Vertikalpieta an.

Gleichzeitig mit der Vollendung des Kirchenbaus wurde der Ausbau eines neuen Klosters in Angriff genommen. Den ersten Bauabschnitt führte noch der Egerer Befestigungsbaumeister Abraham Leuthner aus. Nach dem Abbruch weiterer Häuser in der Steingasse wurde schließlich der ganze Bau von Andreas Burgler im Jahre 1720 vollendet. In dem unteren Nordflügel des zweigeschossigen Gebäudes befand sich der Wirtschaftsteil mit dem Bräuhaus und dem Malzhaus. Der Osttrakt in der Hauptstrasse und der enge Flügel längs der Dominikanergasse war für die Zellen bestimmt. Der Klosterkreuzgang wurde zum Hof von der Küche und von einem großen Refektorium geschlossen, das im letzten Krieg als Lazarett benutzt wurde. Nach 1945 wurde der Staat Klosterbesitzer. Das Kloster wurde in ein Verwaltungsgebäude umgewandelt.

Von dem ursprünglichen Klostermobiliar, das aus der Bildhauerwerkstatt Wilhelm Fischers stammte, der für das Kloster zu Ende des 17. Jahrhunderts arbeitete, erhielt sich fast nichts. Nach Aufhebung des Dominikanerkonvents in Eger wurde das gesamte Mobiliar im Jahre 1936 nach Pilsen überführt. Von der ehemals reichen Klosterbibliothek und dem Archiv zeugt das erhaltene Deckenfresko im Saal der ehemaligen Bibliothek. Diese Malerei, deren Schöpfer bisher nicht bestimmt wurde, stellt in einer illusionistisch gefassten Perspektive König David und die Königin aus Saba dar. Es wurde kürzlich als Werk des Elias Dollhopf, eines bedeutenden Egerer Barockmeisters, bestimmt.

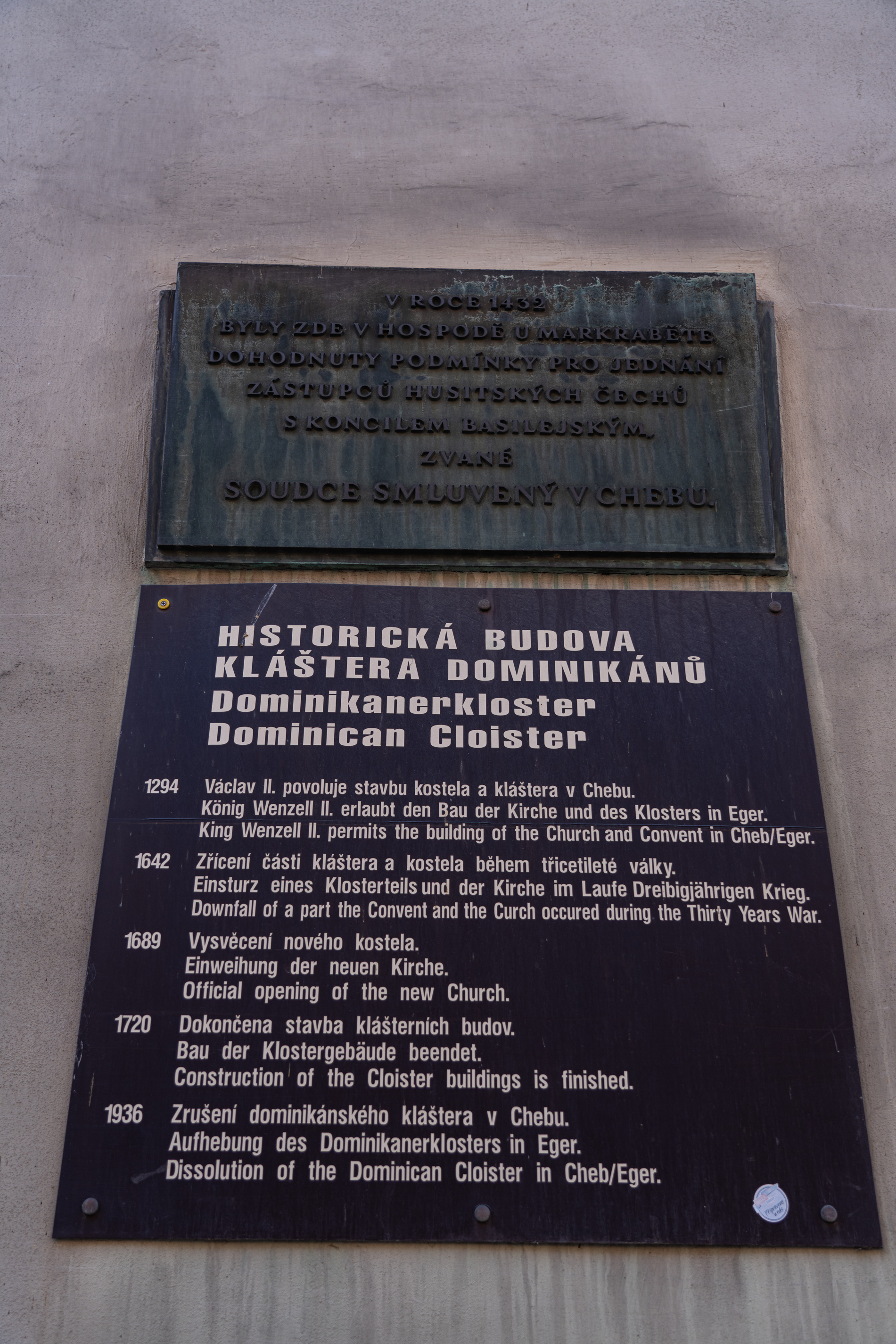

Zusammenfassung der Daten:

1294- König Wenzel II. erlaubt den Bau der Kirche und des Klosters in Eger

1295 - erste schriftliche Erwähnung der St. Wenzelskirche

1314 - Eingangsportal in der Dominkanergasse

1422 - Bau der St. Leonardkapelle

1642 - Einsturz eines Klosterteils

1673 - Kaiser Leopold I. steuert für den Bau einer neuen Kirche bei

1674 - Grundsteinlegung

1688 - Aufbau des Klosterkonvents angefangen

1689 - Einweihung der neuen Kirche

1700-1760 - Hauptinterieur der Kirche erstellt

1720 - Bau der Klostergebäude beendet

1730-1735 - Deckenmalereien in der Klosterbibliothek

1775 - Orgel von H. Troetscher eingebaut

1880 - Hochaltar durch eine Replik (Neorenaissance) ersetzt

1936 - Aufhebung des Dominikanerklosters in Eger

(Boháč 1999,187-189)

OFFIZIELLE WEBSITE DER STADT CHEB

OFFIZIELLE WEBSITE DER STADT CHEB

TOURISTISCHES INFOZENTRUM

TOURISTISCHES INFOZENTRUM

HISTORISCHE EGER STIFTUNG

HISTORISCHE EGER STIFTUNG

KULTURZENTRUM SVOBODA

KULTURZENTRUM SVOBODA

WESTTSCHECHISCHES THEATER CHEB

WESTTSCHECHISCHES THEATER CHEB

STADTBIBLIOTHEK IN CHEBU

STADTBIBLIOTHEK IN CHEBU